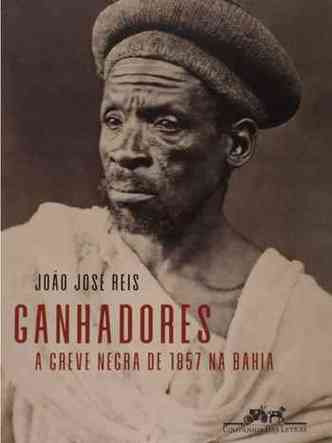

Trabalhadores braçais urbanos, negros em sua totalidade, inconformados com desmandos tributários e sanções estatais injustas resolvem cruzar os braços. A paralisação leva uma metrópole à inércia nos transportes e, consequentemente, às raias do caos. Pessoas negras acossadas por brancos encastelados no aparato político e policial. O relato pode parecer atual, mas remonta ao século 19 e é contado por João José Reis em Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia. O livro retrata com louvável riqueza de detalhes – visto que o autor é professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia – o primeiro movimento grevista envolvendo um setor sensível da classe trabalhadora no Brasil.

Na Salvador do século 19, o transporte de pessoas e mercadorias era realizado por homens africanos e seus descendentes. As mulheres perambulavam pelas ruas com balaios na cabeça, vendendo diversos produtos. Esses trabalhadores eram chamados de ganhadores e ganhadeiras, e poderiam ser tanto libertos quanto escravizados. Estes últimos costumavam contratar com seus senhores a entrega semanal de determinada quantia, e poderiam embolsar o que sobrasse. O sistema de trabalho, conhecido como ganho, permitiu que muitos poupassem o suficiente para comprar suas alforrias.

Nos tabuleiros das ganhadeiras havia de tudo um pouco. Verduras, peixes, mariscos, carne, quitutes e tecidos. O esforço era bem recompensado. Quem morava no ‘andar de cima’ de Salvador – 16 anos antes da inauguração do Elevador Hidráulico da Conceição, trivialmente denominado de Lacerda – preferia pagar preços até 20% mais caros nas mãos das africanas do que descer à Cidade Baixa para adquiri-los nos armazéns ali instalados. Sim, o Lacerda foi inaugurado em 1873 e é o primeiro elevador urbano do mundo.

Já os homens transportavam quase tudo na cidade. De envelopes a pesadas caixas de açúcar e barris de aguardente, água potável, tonéis de fezes para serem lançadas ao mar e pessoas em cadeiras de arruar (assentos para carregar pessoas pelas ruas. Daí o nome). A descrição minuciosa e fundamentada apresentada pelo autor ao longo de 452 páginas ambienta perfeitamente o leitor na capital baiana, àquela época já tricentenária cidade, destino de 1,5 milhão de negros trazidos da África ao longo da história. As ruas eram dos negros. “Tudo que corre, grita, trabalha, tudo que transporta e carrega é negro.” Tal paisagem era comum para os nativos – já que 70% da população era negra, mas fascinava visitantes, cujos relatos carregados de perplexidade estão contidos em vários trechos do livro.

CHAPA DE METAL NO CORPO

Em 1º de junho de 1857, tudo mudou. Nas palavras do autor, “aquela agitação, o barulho de vozes, gritos, assovios e canções de trabalho cessou, e as ruas de Salvador amanheceram desocupadas, silenciosas, muito estranhas. Os ganhadores – leia-se carregadores de objetos e gente – haviam decidido cruzar os braços”. O motivo, uma postura municipal. O ato normativo obrigava os ganhadores, sob pena de prisão e multa, a se registrar e usar uma chapa de metal com número de matrícula em lugar visível do corpo, a apresentar fiador ‘idôneo’ (obviamente branco) que lhes abonasse o bom comportamento, inclusive futuro. “A matrícula seria paga – 2 mil-réis. E também paga a chapa – 3 mil-réis. Naquele ano de 1857, com esse valor se comprava cerca de uma arroba de carne.” Em outro trecho do livro, Reis conta que a referida chapa custara aos cofres baianos apenas 600 réis, evidenciando que a prática do superfaturamento não é invenção recente.

O escritor deixa claro o intuito da norma e de um projeto político maior em curso, contemplado em diversas leis: a ‘desafricanização’. Era necessário para a elite branca controlar o africano, fosse no exercício do labor, em rodas de conversa, batuque e capoeira ou tão somente circulando. Eram vistos como “incivilizados, um corpo estranho na cidade” que almejava seguir as luzes emitidas na Europa.

Os nascidos na África eram tão malvistos que até negros brasileiros se recusavam a exercer a atividade de ganhadores, pois “consideravam indigno trabalhar lado a lado com escravos ou libertos africanos”. O preconceito era generalizado, herança da estrutura mental cotidianamente alimentada. A resposta africana era também se proteger com barreiras étnicas, se organizando em ‘cantos’, agrupamentos em que discutiam sobre o trabalho. O nome desses grupos está diretamente ligado à forma como os trabalhadores exerciam suas tarefas: cantando sobre as mazelas cotidianas. Falta de comida, maus-tratos e a tristeza da vida de quem era submetido a situações incompatíveis com a condição de ser humano. O vendedor de água, definida por seus autores como a primeira canção popular baiana, é um exemplo. “Desses quatro barris velhos/Podem fazer meu caixão/Para quem vive de dores/Morrer é consolação”.

Outro e não menos importante propósito da nova legislação era, o que não surpreende, econômico. A postura que causou a greve foi proposta pelo vereador Francisco Rocha, advogado e vice-diretor da Companhia do Queimado, responsável pelo abastecimento de água, que via os carregadores de barris como seus concorrentes. Reis não traça paralelos expressos entre a sociedade hodierna e a estrutura soteropolitana dos anos de 1850, mas é inevitável não notar semelhanças. A dupla jornada dos ganhadores (de trabalhos domésticos e na rua), a organização em ‘cantos’ e sua perseguição pelas autoridades, a opressão e o tratamento discriminatório em razão da condição social e cor da pele, a depreciação da saúde do trabalhador por atividades insalubres, a aprovação de leis estapafúrdias com intuitos escusos, travestidas de proteção ao cidadão de bem e uma série de outras “coincidências”.

SENTIMENTO DE MELANCOLIA

Por se tratar de um registro histórico, e não de uma obra ficcional, João José Reis não usa tintas fortes para descrever os castigos impingidos aos negros. Ainda assim, é impossível não ser acometido por um mal-estar ao ler relatos de pessoas sendo flageladas 200 vezes ou atiradas ao cárcere por ter cometido o gravíssimo delito de sair à rua durante a noite. Em seu caminhar pela obra, o leitor transitará entre a curiosidade histórica e o sentimento de melancolia. Quase um banzo.

Uma das principais fontes de informação de que se vale o autor é o Jornal da Bahia, que, à época, noticiou a greve. Um trecho do periódico dá ideia do transtorno causado pela paralisação. “Ontem esteve a cidade deserta de ganhadores e carregadores de cadeiras. Não se achava quem se prestasse para conduzir objeto algum. Da alfândega nenhum objeto saiu, a não ser mui portátil (...) Os pretos ocultaram-se; e se os senhores não intervierem nisso, ordenando-lhes que obedeçam a Lei, o mal continuará.”

O impacto da greve levou a Associação Comercial a “apoiar” os negros, pressionando a Câmara Municipal para suspender as taxas impostas pela postura. O movimento paredista deixou as autoridades desnorteadas. Não era revolta. Não era quilombo. Não era protesto antiescravista. Era uma resistência pacífica, mas nem por isso menos perturbadora. Os ganhadores escravos, forçados por seus senhores a seguir trabalhando, eram maltratados e até apedrejados pelos grevistas, para que arrancassem as placas de identificação e seguissem com a greve. Viam-se alvejados por três artilharias distintas – os fiscais da Câmara, os senhores a quem tinham que prestar contas, e os próprios “companheiros” ganhadores.

A pressão, principalmente dos comerciantes, fez o governo derrubar a parte fiscal da postura, e a emissão da chapa passou a ser gratuita. Mas ainda permanecia a parte policial, que exigia a utilização da identificação. A tal chapa era especialmente indigesta aos africanos, vindos de uma cultura em que o corpo, as roupas, adornos, turbantes e penteados informavam sobre a posição social. Os homens, ao usá-las, se sentiam equiparados “a míseros quadrúpedes” e “ridicularizados perante o bello sexo”. Ademais, o metal ocupava uma área nobre do corpo, lugar quase sempre destinado às guias dos santos do candomblé.

Após uma semana de paralisação, os senhores se mobilizaram para matricular seus escravos, para que voltassem ao serviço. Em 12 de junho, a greve estava praticamente acabada. “Os ganhadores tinham ido até onde puderam. Depois de mais de uma semana sem ganhar, haviam chegado ao limite suportável.” O movimento teve sucesso parcial. Conseguiu derrubar a taxa de matrícula e abrandar as regras do atestado de conduta exigido dos libertos. Mas a sobrevivência da chapa era uma derrota considerável.

É possível perceber no tom adotado por Reis um sutil regozijo com as consequências da greve. Em diversos trechos ele destaca reflexos do sucesso temporário da paralisação. “O fato é que os baianos terminavam aquela semana com o pesadelo de branco: andar a pé, levar eles próprios cartas ao correio, pegar água na fonte; além do desabastecimento geral na cidade, por falta de cangueiros para transportar as mercadorias encalhadas no porto. Como era bom ter africano para prover tudo isso!.”

Em outra passagem, o autor destaca a troca de mãos do poder, ainda que por curto período de tempo, e de forma enviesada. Ao citar um trecho em que o Jornal da Bahia sugerira a aplicação de um “corretivo” nos grevistas, Reis replica: “Mas não foi assim que evoluíram os acontecimentos, e o ‘corretivo’ fora aplicado pelos africanos, enquanto o susto e a surpresa paralisavam os poderes constituídos”.

VIDA IMPORTUNADA

João José Reis dedica boa parte da obra a retratar, com o mesmo nível de acuidade, como a vida dos negros seguia sendo importunada por governo, imprensa e empresários, todos adeptos do plano xenofóbico de desafricanização de Salvador. Fiscalização ostensiva, impostos, chapa, fiança, repressão policial, concorrência com um novo serviço de carreto implantado por permissionários do governo, tudo era feito com o intuito de prejudicar os negros, para que eles tomassem o rumo de volta ao seu continente natal. O que, como sabemos, jamais ocorreu.

O autor faz questão de deixar clara uma obviedade que nunca será demais repetir. Se os estrangeiros estavam no Brasil é porque “foram trazidos manietados, aqui escravizados, e onde apenas uma pequena minoria dos vários milhões traficados conseguiria se alforriar”. Aos que ainda não estão plenamente decididos a conhecer a Salvador por meio dos relatos de Reis, talvez um empolgante e edificante trecho da obra, contido logo no prólogo, possa servir de incentivo: “Conforme aqui documentado, o objetivo era pressionar o ganhador africano a abandonar a capital baiana ‘espontaneamente’, fosse para viver como trabalhador dependente na rural, ainda não dominada pelos senhores de engenho, fosse para regressar à África com as mãos abanando. A greve de 1857 seria uma reação a essa campanha sórdida contra os trabalhadores africanos. A greve evidencia que eles resistiram à pressão com enorme audácia, empenho e criatividade, fazendo ver a seus contemporâneos que controlá-los não era tarefa fácil, nem pouca”.

GANHADORES: A GREVE NEGRA DE 1857 NA BAHIA

De João José Reis

Companhia das Letras

456 páginas

R$ 99,90

R$ 49,49 (e-book)