Ditadura instrumentalizou violência em nome do Estado, diz historiador

No livro 'A transição inacabada: violência de Estado e direitos humanos na redemocratização', Lucas Pedretti analisa anistia e impacto no Brasil pós-ditadura

compartilhe

Siga no

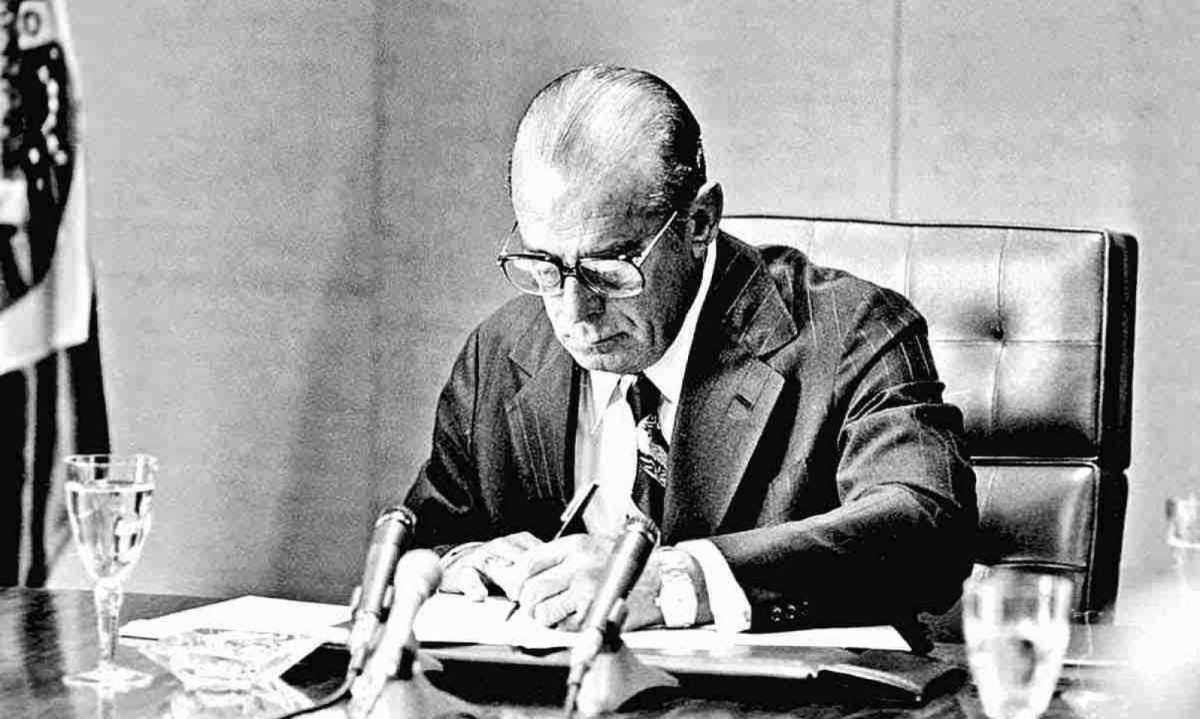

A última virada de março para abril marcou um retorno de seis décadas nas pautas políticas e midiáticas do Brasil. Os 60 anos do golpe de Estado que mergulhou o país em uma ditadura militar que duraria até 1985 motivaram discussões sobre o processo de ruptura democrática e a herança deixada pela movimentação que derrubou o governo de João Goulart em 1964.

Foi também neste contexto que a Companhia das Letras publicou o mais recente lançamento da coleção “Arquivos da Repressão no Brasil”, o livro “A transição inacabada: violência de Estado e direitos humanos na redemocratização”. Na obra, o historiador Lucas Pedretti discute como a desmobilização verde-oliva no Palácio do Planalto no fim dos anos 1970 explica as mazelas brasileiras contemporâneas tão bem quanto o processo de tomada do poder pelas Forças Armadas.

Com foco no processo de retirada dos militares do Executivo, o livro abarca um longo período da história brasileira antes e depois da ditadura. Ao recordar os impactos de aspectos como a escravidão e a formação de delegacias especializadas em uma pretensa promoção da ‘ordem social no início do século XX‘, Pedretti discute como as bases do regime militar se solidificaram muito antes de 1964.

Ao abordar como as Forças Armadas guiaram com pulso firme as narrativas e os movimentos de uma ‘anistia ampla, geral e irrestrita’, o livro olha para depois de 1985 e como a violência de Estado segue como regra para camadas vulneráveis da população e gestou uma ala radical da direita que chegou ao poder nos últimos anos.

Já em sua abertura, “A transição inacabada” apresenta uma das discussões mais importantes do livro: a diferenciação entre presos comuns e presos políticos. A Comissão Nacional da Verdade, instaurada pelo governo federal em 2012 para investigar os crimes cometidos por agentes do estado na ditadura, aponta 434 vítimas do regime entre mortos e desaparecidos. O número contempla os que foram classificados como perseguidos politicamente. No mesmo período, a comissão soma cerca de oito mil indígenas mortos, por exemplo.

25/05/2024 - 04:00 Salman Rushdie detalha em livro o ataque que sofreu em 2022

25/05/2024 - 04:00 Amor, solidão, morte e desamparo estão em novo livro de Luiz Edmundo Alves

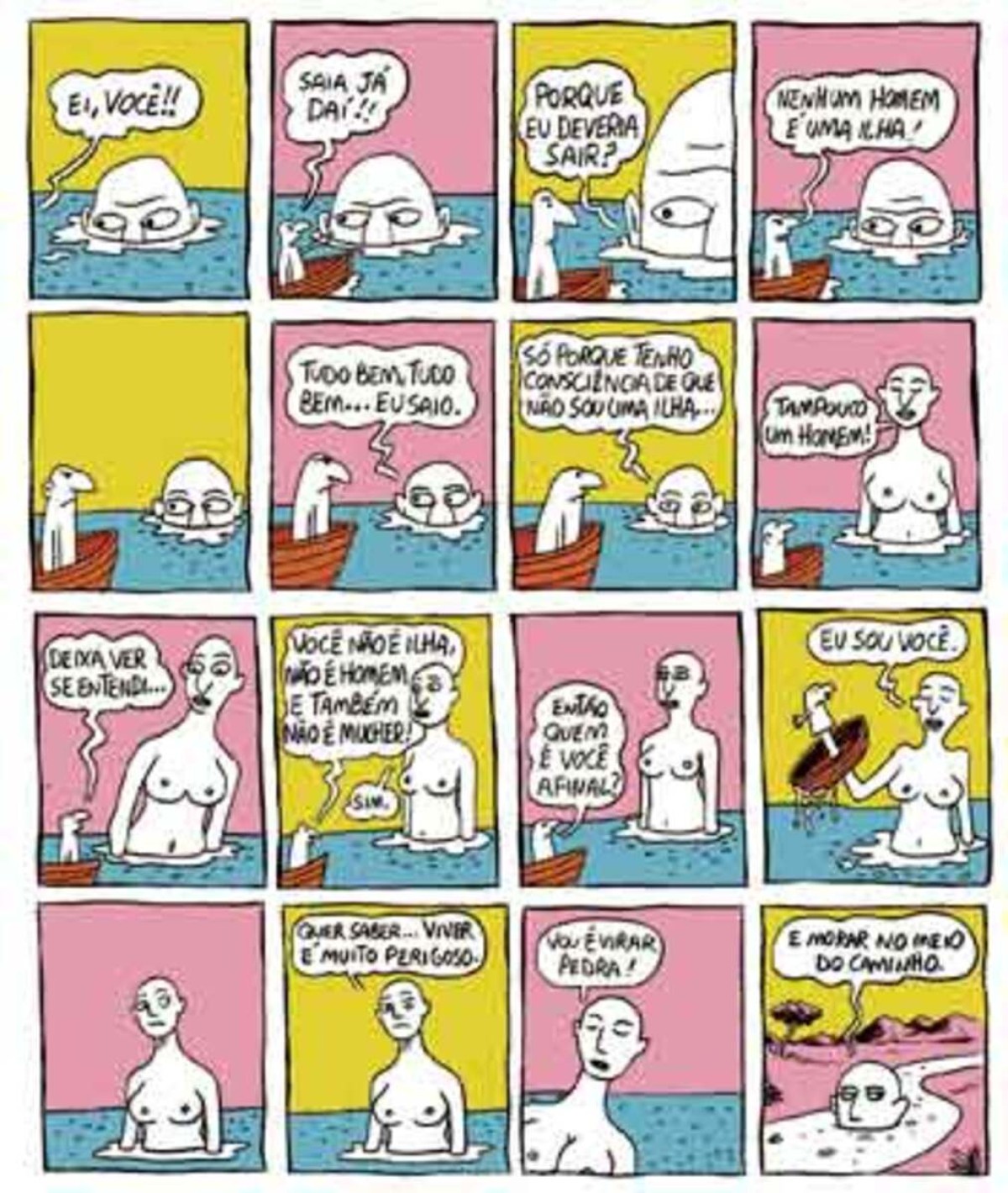

25/05/2024 - 04:00 Evandro Alves une humor e lirismo no mundo dos cartuns

Ao tratar sobre a distinção entre as diferentes vítimas da ditadura, Pedretti discute como o uso do epíteto ‘político’ foi usado para, em uma dimensão oposta, anistiar militares responsáveis por inúmeras violações dos direitos humanos e ecoa na perpetuação de uma violência institucionalizada e sistemática do Estado brasileiro contra grupos como os moradores de periferias urbanas, indígenas, negros e LGTQIA+. Para estes, a redemocratização ainda não se concluiu.

Em entrevista ao Pensar, Lucas Pedretti comenta o processo de pesquisa e escrita de “A transição inacabada”. O historiador e doutor em sociologia explica como o emergente discurso sobre direitos humanos foi absorvido no Brasil a partir da redemocratização; como a ditadura militar recrudesceu e instrumentalizou a violência contra grupos historicamente apartados no país; e como o Brasil perdeu uma oportunidade de construir uma sociedade mais justa e pacífica ao deixar aos militares as rédeas de sua própria saída do poder após mais de duas décadas de ditadura.

Ato pela anistia na Praça da Sé, em São Paulo

ENTREVISTA

Apesar de focar na redemocratização, o livro cita exemplos de uma violência institucionalizada mesmo antes da ditadura militar, como no caso da 4ª Delegacia Auxiliar de São Paulo nos anos 1920 que deu origem ao Dops. Como foi o processo de pesquisa e organização do conteúdo na obra?

Isso tem a ver com a própria ideia que eu tento, de alguma maneira, defender no livro: a gente não pode pensar a ditadura militar que se inicia em 1964 como algo fora de uma história maior de violência. A gente precisa perceber que toda a história do Brasil é uma história marcada por uma profunda violência do aparelho estatal e uma desigualdade muito radical.

O livro defende que a ditadura tem que ser pensada como mais um capítulo dessa longa história de violência. É claro que do ponto de vista da pesquisa, propriamente, o foco maior é no período da ditadura até por conta do fôlego de pesquisa. Mas, sem dúvida nenhuma, há esse olhar para períodos anteriores. Eu entendo que não dá para pensar só que a violência policial que vivemos hoje é uma herança da ditadura.

Precisamos pensar também que a violência da ditadura é uma herança de algo que a antecede e, dessa forma, a gente vai olhando para a história do Brasil como uma espécie de longo acúmulo de camadas diferentes de violência que atravessam regimes políticos e tempos históricos.

Como o esforço para a diferenciação entre o preso político e o preso comum fez com que a violência se perpetuasse de forma sistemática contra grupos como indígenas, negros e LBGTQIA+?

A redemocratização, de alguma maneira, significa a reincorporação na vida política de sujeitos vistos como cidadãos e, em última instância, como seres humanos. São pessoas dotadas de dignidade, cidadania e humanidade.

Para os grupos sociais que a sociedade brasileira costuma encarar nem como cidadãos, às vezes nem mesmo como humanos, como ocorre com os povos indígenas, a população negra, os moradores de territórios periféricos e favelados, essa reincorporação na vida política na redemocratização não acontece.

Vem daí a importância de se olhar o significado dessa ideia de preso político e violência política naquele contexto. Porque essa é a ideia que vai permitir essa reintegração desses militantes de oposição.

Na medida em que eles conseguem que a opinião pública perceba a sua ação durante a ditadura como uma oposição política, alguns deles até integrados à luta armada, eles podem ser reincorporados na vida política depois da Anistia.

Por isso que é importante questionar esse olhar dicotômico de uma violência que seria política e uma violência que não seria política. Na medida em que a gente faz isso, conseguimos entender como foi possível que o Brasil constituísse um regime democrático e tenha uma constituição cidadã que convive tão bem com um grau de violência de estado tão brutal.

As vítimas dessa violência não são consideradas nem cidadãs e, muitas vezes, nem humanos. Essa clivagem de desumanização radical permite essa a perpetuação desse cenário de violência.

O livro discute como a emergência global do discurso de direitos humanos foi absorvida no período da redemocratização e como ele acendeu também as críticas ao tema. Como isso reflete nos dias de hoje, quando esse tema ainda motiva discussões entre espectros políticos?

Essa é uma das coisas que, durante a própria pesquisa e elaboração do livro, mais me chamou a atenção. Na democratização, havia uma janela de oportunidade para uma expansão da ideia de direitos humanos. Alguns atores sociais tentaram fazer isso desde as perspectivas do Movimento Negro Unificado passando pela comissão Teotônio Vilela e por experiências governamentais como no caso de Leonel Brizola no Rio de Janeiro e de Franco Montoro em São Paulo.

É como se a gente tivesse visto a emergência global do discurso dos direitos humanos na virada dos anos 1960, a lenta incorporação desse discurso para salvaguardar os militantes de oposição ao longo da década de 1970 e no final da década de 1970 houve ali uma chance, uma oportunidade para que a sociedade brasileira escolhesse o seguinte: ‘olha agora que a gente garantiu direitos humanos para esses militantes da oposição, vamos estender isso, vamos estender essa noção de cidadania e de proteção, por exemplo, àqueles grupos e sujeitos que a gente chama de presos comuns’.

Houve ali uma janela de oportunidade, houve tentativas concretas de se implementar políticas nesse sentido. Só que, por uma série de razões que o livro tenta discutir, em meados dos anos 1980 e no final da década, essa janela se fechou. Ganha muita força o discurso contrário a isso. Exatamente porque, de alguma maneira, é muito difícil rever essa posição de exclusão do outro. Uma coisa é falar em garantia de direitos humanos para um jovem branco que estava lutando contra o regime militar, mas que eu considero como um ser humano.

Agora esse negócio de direitos humanos para o preso jovem negro de periferia, isso soa inaceitável. Me parece que, olhando para esse final dos anos 1970 e nos anos 1980, a gente retrocedeu nesse debate. Isso impressiona muito porque você ver um Brizola e um Franco Montoro foram eleitos em 1982 e colocaram como plataforma de campanha a ampliação dos direitos humanos. Hoje em dia qualquer candidato progressista vai ter na segurança pública o primeiro campo em que vai moderar o discurso.

Era possível, no início dos anos 1980, imaginar uma sociedade que enfrentasse a violência policial de uma forma que hoje a gente já não consegue imaginar. O nosso campo democrático progressista, a nossa esquerda, prefere muitas vezes incorporar elementos do discurso da lei e da ordem e da repressão do que fazer a disputa na sociedade e falar em ampliar os direitos humanos.

Sobre a questão da ditadura perpetuar uma violência já existente, como esse cenário recrudesceu com o regime militar e o que mudou após a transição?

A ditadura trouxe mudanças importantes para esse tipo de violência do Estado contra as populações periféricas em vários níveis. Do ponto de vista institucional e jurídico houve ali a criação de uma série de elementos que propiciam e permitem que essa violência policial se dê como se dá hoje.

Estamos falando da instituição do mecanismo do auto de resistência; da definição da Justiça Militar como o foro de julgamento de policiais envolvidos em crimes contra civis, que é, no limite, uma garantia de impunidade; da própria arquitetura institucional militarizada da Segurança Pública; da subordinação das polícias militares ao exército; dentre uma série de outras coisas que a ditadura instituiu garantindo dois elementos que foram muito marcantes naquele período do ponto de vista da atuação das forças militares que eram a autonomia e a impunidade.

Uma polícia que opera a partir de um grau muito elevado de autonomia e da garantia da impunidade, é uma polícia que vai ser necessariamente mais corrupta e mais violenta. Isso aconteceu durante a ditadura e é uma das tarefas inacabadas da transição. A sociedade brasileira não teve condições de enfrentar isso.

O livro mostra lá no último capítulo como, a partir de um lobby muito forte das Forças Armadas, não houve qualquer mudança na forma de organização institucional das polícias. O aparelho repressivo da ditadura entra na democracia sem nenhuma alteração. Ou seja, é uma polícia que, mesmo em regime democrático, opera com altíssimo grau de autonomia e impunidade, o que é muito problemático partindo da premissa básica de que se trata de um aparato legitimamente autorizado a usar a violência em nome do Estado e, por isso, precisa obedecer a controles muito rígidos.

O livro também fala sobre a ideia de que, com a transição, a ala mais radical dos militares falava em uma quarta tentativa de tomada de poder pelos comunistas, citava Gramsci e o ‘Marxismo Cultural’ e estabeleceu bases de uma guerra de narrativas que depois retornou à pauta política com força nos tempos recentes. Como a ‘transição inacabada’ explica esse fenômeno?

Todo o processo em torno da anistia a partir de 1979 é voltado para garantir a impunidade dos militares do ponto de vista jurídico e criminal, mas é, acima de tudo, um processo para garantir a não responsabilização política dos militares. Se trata do esforço de construção de uma narrativa sobre o golpe de 64, a ditadura e a própria transição que permitiria que os militares, que foram os atores que deram o golpe e dirigiram a ditadura, se transformassem também nos criadores da democracia.

Esse é o discurso que eles vão construindo ao longo da transição. E eles são muito bem sucedidos nisso. Tancredo Neves, prestes a assumir o poder em 1985, faz um discurso dizendo que 'o Brasil deve muito às suas forças armadas' e, nesse discurso, uma das primeiras instituições que ele agradece são as forças armadas. Isso diz muito sobre como, na transição, os militares conseguiram elaborar uma forma de enquadrar narrativamente o processo a partir da qual eles seriam fiadores da democracia.

Uma das estratégias utilizadas para isso tem a ver exatamente de como vai sendo operada uma normalização do discurso dos militares, ao longo da abertura. Quando (Ernesto) Geisel assume em 1974, ele vai ser muito criticado por uma extrema direita militar. Vão chamar ele e o Golbery (do Couto e Silva) de comunistas. O livro mostra que as demandas dessa extrema-direita militar, apesar de serem tachadas pelo Geisel inicialmente como parte de um grupo extremista que não queria transição, vão ser incorporadas ao longo da transição.

A posição que era de uma extrema direita militar em 1985 era uma posição defendida pelo Tancredo, que é a posição de garanvtia da impunidade dos militares e de defesa da instituição militar. Se a posição que era da Extrema direita militar passa a ser vista praticamente com a oposição de centro, abre espaço para o surgimento de uma perspectiva ainda mais radical à direita, que é exatamente essa da quarta tentativa de tomada do poder. Essa é, basicamente, a perspectiva que alimentou o Bolsonaro e o governo Bolsonaro, inclusive.

Há então um processo de normalização do extremismo de direita representado por setores internos das Forças Armadas, e a incorporação dessas posições extremas como a posição do núcleo dirigente do regime que vai abrindo espaço para o surgimento de uma nova posição ainda mais radical e extrema que, de alguma maneira, na vitória de Bolsonaro em 2018.

Recentemente, ao ser perguntado sobre a recordação dos 60 anos do golpe militar, o presidente Lula disse não querer ‘remoer o passado’. A partir do que é discutido no livro, você acha possível pensar em um Brasil diferente sem rever o impacto da ditadura militar?

Não. Acho que a possibilidade de construção de um futuro mais democrático, menos desigual, com menos violência de Estado e com menos racismo, passa necessariamente por recontar a história do Brasil. Passa por olharmos para nossa história sob outras perspectivas e afastar alguns mitos.

O mito de que é uma história sem violência, de que é uma história sem racismo e da democracia racial. Afastar todos esses mitos e conhecer a dimensão profundamente violenta da nossa história é reconhecer as bases que estruturam essa desigualdade que vivemos até hoje. Ao contrário do que diz Lula, falar sobre períodos anteriores da história não é remoer o passado, mas disputar a possibilidade de construir um futuro diferente.

A extrema direita sabe muito bem que disputar o passado é disputar o futuro. Eles fazem isso o tempo todo. O governo Bolsonaro foi muito voltado para, de alguma maneira, recontar a história do Brasil. Para legitimar os projetos políticos do presente e do futuro é preciso construir narrativas do que foi o passado.

Se você quer construir uma sociedade autoritária, violenta, racista e misógina é precso construir a narrativa que a história do Brasil não foi marcada pelo racismo, que a ditadura militar é que foi boa, que não houve tortura ou que ela foi necessária para combater a subversão. Isso faz parte das formas de legitimação do seu projeto político autoritário.

Agora, se você quer construir uma sociedade mais democrática e menos desigual, a gente precisa que as pessoas entendam o significado, o peso e as consequências de uma ditadura. Para construir uma sociedade livre do racismo, é preciso olhar para a escravidão, reconhecer os significados e as consequências da instituição de um regime de hierarquização das pessoas a partir de critérios raciais, por exemplo. Então, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de construir algo diferente no futuro passa por voltar ao passado e falar cada vez mais dele.

Lucas Pedretti, historiador e doutor em sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Iesp/UERJ)

SOBRE O AUTOR

Lucas Pedretti é historiador e doutor em sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Iesp/UERJ). Além de “A transição inacabada: violência de Estado e direitos humanos na redemocratização”, é autor de “Dançando na mira da ditadura - bailes soul e violência contra a população negra nos anos 1970” (Arquivo Nacional, 2022). O autor é professor de História do ensino básico, integra a Coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia e edita o portal História da Ditadura.

capa do livro "A transição inacabada: violência de Estado e direitos humanos na redemocratização"

“A transição inacabada: violência de Estado e direitos humanos na redemocratização”

• Lucas Pedretti

• Companhia das Letras

• 320 páginas

• R$ 99,90 (físico)

• R$ 44,90 (e-book)