“Esse trecho tem sido muito reproduzido pelas pessoas, existe toda uma conexão. Não é sobre luta individual, é coletiva”, destaca Santos, nascido em Cruzeiro (SP) e que mora em Guaratinguetá (SP). “O Brasil não vai mudar se eu ou você mudar. Tem que mudar a base da pirâmide para todo mundo subir junto”, completa.

O paralelo existente entre a história do livro, sob a égide da ficção científica, e a realidade no país não é mera coincidência. Assim como temas como preconceito, luta antirracista e religiões de origem africana não são apenas pano de fundo para a narrativa. Elementos que, combinados, culminam na estética chamada de afrofuturismo inserida no romance do escritor paulista.

Em seu segundo livro, o escritor, roteirista e especialista em games e storytelling une sua paixão pelos gêneros ficção e fantasia, nutrida ao longo dos anos por meio das páginas de Isaac Asimov, Júlio Verne e J. R. R. Tolkien, mas à sua maneira, e seu ativismo por, como ele próprio ressalta, “assuntos da negritude, da luta antirracista e da preocupação com a população negra”.

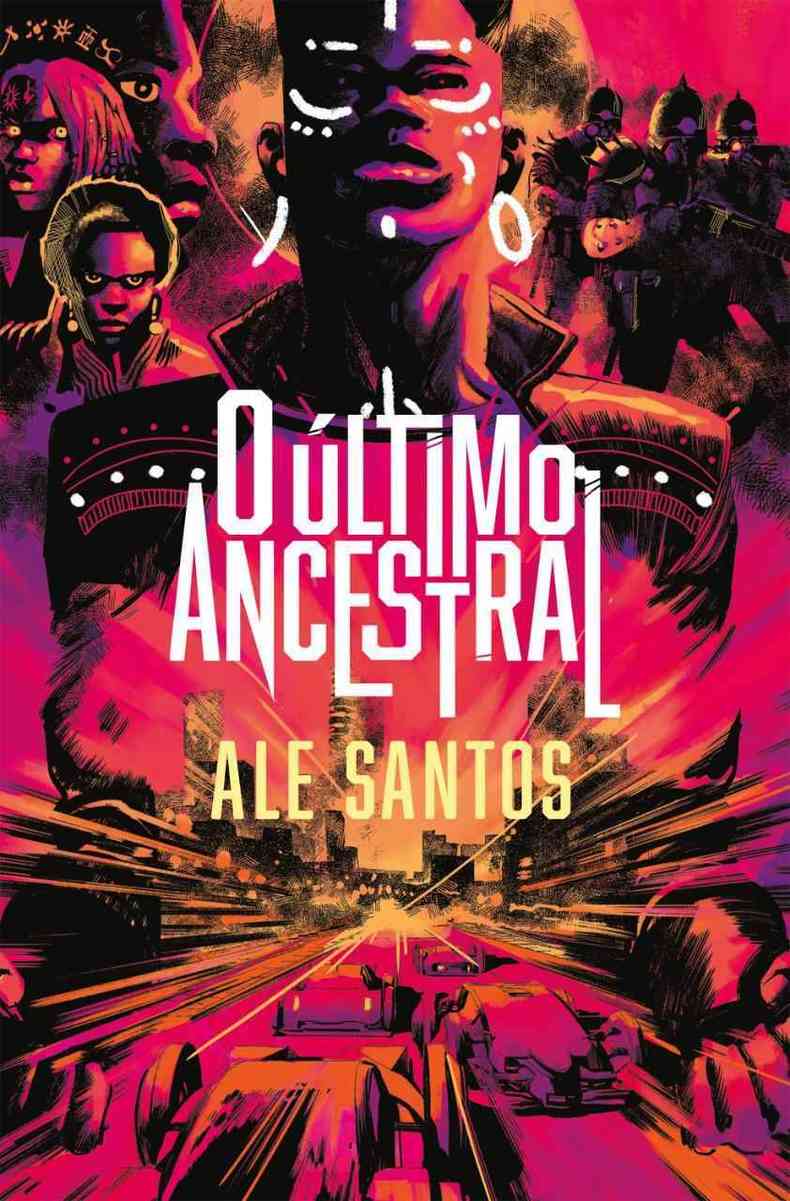

No romance afrofuturista, o jovem Eliah rouba carros para tentar melhorar financeiramente a vida dele e a de sua irmã mais nova, a hacker Hanna. Morador de Obambo, ele descobre que carrega o espírito de uma entidade conhecida como “o último ancestral” e que terá de lutar ao lado de seus amigos contra os Cygens (espécie de androides, ou seja, um híbrido de homem e máquina) e entidades malévolas que visam ao extermínio da população da favela. “No afrofuturismo, existe uma percepção de mundo, correspondente à minha percepção de mundo. É como peças de um ‘quebra-cabeças’ de uma realidade, um retrato da realidade, mas como alegoria fantástica”, explica o autor.

Porém, engana-se quem imagina que foi fácil para Ale Santos colocar em mais de 300 páginas uma história com viés épico e teor social. “Havia uma pressão (risos), porque meu primeiro livro, 'Rastros de Resistência' (2019), foi finalista do Jabuti (de 2020 na categoria “ciências humanas”) e entrou no Clube de Leitura da ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (na categoria redução das desigualdades). Então me perguntavam sobre um segundo livro. Mas ele (“O Último Ancestral”) vem bem, sendo finalista do CCXP Awards 2022 e ganhando uma adaptação para as telas”, diz.

Santos se refere a uma notícia recebida pouco depois do lançamento do livro: a HarperCollins firmou um acordo com a produtora RT Features (“Me Chame Pelo Seu Nome”, “O Farol” e “Alemão”) para a criação de uma série audiovisual, o que pode resultar na primeira obra afrofuturista da América Latina a ganhar uma adaptação nas telas. Além disso, o autor adianta que haverá uma continuação para a saga de Eliah e companhia, intitulada “A Divindade Digital”.

A partir dos feitos obtidos, o escritor anseia ver outros seguindo seus passos e criando novas histórias: “Rompi essa barreira. Estou voando alto para alguém que veio de um bairro periférico de uma cidade do interior. Espero me tornar uma referência para outros jovens negros, que, assim como eu, não fazem parte do eixo, como em capitais de estados. Mover barreiras é meu combustível. É minha grande meta também”.

Quem sabe tantos outros jovens não soltem um “é nóis” e também possam mover barreiras?

Entrevista com Ale Santos

Quando começou seu interesse por literatura? E como foram seus primeiros passos na literatura?

Sempre fui alimentado por histórias ficcionais, e minha infância era ligada ao RPG. Eu era o Lucas (Sinclair), do “Stranger Things” (risos). Eu lia Júlio Verne: “Vinte Mil Léguas Submarinas” (1870) e “A Volta ao Mundo em 80 Dias” (1872). E também Tolkien, como todo RPGista clássico. Sempre tive esse olhar para o ficcional. Em 2013, um conto meu, “A Cor dos Seus Olhos”, esteve numa antologia (“Cautions, Dreams & Curiosities: The Tomorrow Project Anthology”, de 2013), mas não obteve grande repercussão. E eu trabalhava mesmo era com roteiros para empresas. Até que o Twitter me deu visibilidade. Meu primeiro livro, “Rastros de Resistência” (2019), é uma adaptação (de textos meus) do Twitter. Com ele, fui finalista do Jabuti (em 2020). Depois disso, me perguntavam o que mais eu tinha para escrever. Sempre quis fazer ficção cientifica. Eu sempre fui um cara nerd e geek e conhecia o afrofuturismo, que já existia e se tornou pop há uns cinco ou seis anos, com “Pantera Negra” (2018), com obras do Jordan Peele... E aí fui fazendo algo como se fosse um “Star Wars”, mas num encontro natural da minha consciência e do meu ativismo por assuntos da negritude, da luta antirracista e da preocupação com a população negra. Assim, fui criando novos mundos, juntando com o RPG. E daí veio “O Último Ancestral”. Sempre falo que qualquer um pode escrever no Brasil, mas ganhar dinheiro com escrita é algo muito restrito, algo “privilegiado”. Eu já escrevia há um bom tempo, fazendo roteiros, mas foi nos últimos quatro anos que minha carreira se tornou autoral mesmo, com meu nome aparecendo nos livros. Meu primeiro livro foi finalista do Jabuti, o que me colocou um peso nas costas para um segundo livro (risos). Mas ele (“O Último Ancestral”) vem bem, sendo finalista do CCXP Awards 2022 e ganhando uma adaptação para as telas.

Como movimento negro estético cultural, o afrofuturismo tem como alguns nomes no mundo Beyoncé, Billy Porter e Flying Lotus. No Brasil, além de você, temos, por exemplo, o escritor Fábio Kabral e as musicistas Ellen Oléria e Xênia França. De que forma você enxerga e analisa esse cenário atual?

Não tem nada mais pop hoje do que ficção negra. Você vê isso nos Estados Unidos, com obras adaptadas para o cinema. E a gente vê reproduzir isso no Brasil também, com vários artistas, como os que você citou, Lázaro Ramos, Gaby Amarantos, Mano Brown com o podcast dele (“Mano a Mano”)... É um momento em que a indústria está cansada das mesmas histórias do passado. Pessoas brancas e pessoas fora do Ocidente estavam cansadas das mesmas narrativas. Não que (essas narrativas) não tivessem seu valor, mas não existia só aquilo. As pessoas querem novos sabores de narrativa, novas histórias, novos conceitos sociais antes menosprezados. Então vieram novas visões de mundo. Com isso, o mundo está vendo mais pessoas negras. A Marvel estava “falida” e, quando foi vendida à Disney, colocou novos sabores, novos roteiristas e personalidades contando novas histórias.

Pegando tudo isso que você colocou, quais são suas referências na literatura e no gênero ficção especificamente?

Tenho muitas referências, nem sempre literárias. Sou um escritor transmídia. Então vão desde Jordan Peele, Ryan Coogler e Joe Robert Cole até Adoniran Barbosa, Emicida, Clementina de Jesus, Negra Li, Ludmilla e Ariano Suassuna. Escrevo muito com base em música. Versos de Rashid e Coruja BC1 também me inspiram. E, obviamente, obras clássicas, como as de Isaac Asimov, Júlio Verne e Tolkien.

Como se deu a proposta de soltar posts no Twitter, contando histórias, e como você analisava a repercussão delas?

Eu não fazia ideia da repercussão que daria. Acho que inventei os “threads romanciados” no Twitter. Na verdade, eu achava muito idiota alguém comentando seu próprio tweet, essa coisa por meio do thread. Mas eu tinha o hábito de contar histórias. Um dia sentei e usei o Twitter para isso. Um thread que fiz teve mais de um milhão de visualizações. Depois, fui convidado para escrever para The Intercept, Vice, Superinteressante... Veio então o “Rastros de Resistência”, com as principais thread revisadas e um trabalho de design bem legal. O livro entrou para o Clube de Leitura da ONU, foi comprado pelo governo de São Paulo, está em bibliotecas estaduais e algumas fora do país, como em Nova York e Harvard. Ainda sobre as threads no Twitter, sentia que precisava fazer mais delas, então fazia três ou quatro por semana. Tinha todo um trabalho de pesquisa, incluindo de imagens. Demorava de seis a oito horas para planejar e umas quatro semanas para colher dados, saber referências... Era um trabalho muito pesado. No começo tinha pouca audiência, mas de repente você vê gente como Bruno Gagliasso, Marcelo D2 e Emicida comentando. Hoje não produzo tanto no Twitter, que não remunera ninguém.

Dentre algumas frases que você diz em uma matéria da Piauí de 2018 estão: “A magia está na confabulação da história” e “Eu acredito no poder na narrativa”. Queria que você comentasse aqui a respeito dessas duas expressões.

Gosto muito do (livro) “Sapiens” (de Yuval Noah Harari). Tem essa ideia da ficção imaginada, que, coletivamente, é capaz de mudar o mundo. Qualquer religião ou ideologia é uma história contada durante algum tempo por várias pessoas, que podem mudar a realidade por meio dessas histórias. Acredito na confabulação compartilhada pelas pessoas. E quando se fala em confabulação, se vê isso em grandes franquias de entretenimento, como “Halo”, “Star Wars”, “Star Trek”... Veja o “Star Trek”, nas décadas de 60 e 70, por exemplo. Ali na nave tinha um russo, uma mulher negra e um asiático. E colocavam tudo isso na televisão durante um período de guerras nacionalistas, de segregação. Ou seja, com o poder da narrativa, a gente pode mudar a realidade.

Você tem um conto afrofuturista, intitulado “Cangoma”, na coletânea “Todo Mundo Tem uma Primeira Vez” (2019). E esse nome foi retirado de uma música interpretada por Clementina de Jesus, “Cangoma Me Chamou”, guiada por percussão e voz. Na letra, estão os versos “E eu tava durumindo, Cangoma me chamou...

(N.R.: Ale continua cantando) Tava durumindo, Cangoma me chamou/ Disse: levanta povo, cativeiro já acabou”. Escrevi por conta desses versos, fazendo uma narrativa de levante, da população que vai à luta, mas como se fosse uma história imensamente futurista, com uma inteligência artificial, em que o judiciário coloca penas mais pesarosas na periferia, uma “escravidão 2.0”. É futurista, mas realista. A Clementina era uma figura de resistência, a primeira pessoa que fez sucesso com o que chamavam de “cantos dos escravos”, oriundos do Brasil Colônia. Quando se canta essas músicas, a galera vê a riqueza da voz e a sabedoria dela. Foi uma pessoa que revolucionou o país e fundamental para nosso samba e nossa identidade nacional.

Você soma algumas parcerias com nomes da música, como Emicida. Como é essa troca com esses artistas?

É surreal para mim conversar com Emicida, D2, essa galera. Me lembro que a editora falou para mim que alguém teria que escrever uma orelha do livro “Rastros de Resistência”. Eu não tinha contato com o Emicida, mas pensei: “vou chutar alto”. Mandei uma mensagem para ele, e ele topou. Desde então, a gente troca ideia pelo WhatsApp e por e-mail. Nem sei descrever essa sensação, de pode trocar ideia com um ídolo. Depois, ele me convidou a ir lá na Lab Fantasma (gravadora) ver alguns lançamentos. Sempre que tenho novas notícias, converso com ele. Tenho contato e admiração por muitas pessoas do rap, como o Coruja e o D2. Aliás, era para o D2 ter escrito a orelha de “O Último Ancestral”, mas acabou não rolando, por conta de agenda. É um cara com quem troco ideia. Outro que me inspira e manda mensagens boas é o Serginho Groisman, que conheci quando fui ao “Roda Viva”.

Você tem o podcast “Infiltrados no Cast”, que está em várias plataformas, em que aborda assuntos dos mais diversos, como problemas sociais no país, desigualdades, preconceito de raça, gênero e vacinação brasileira. E ele já passou de cem episódios. Qual o balanço você faz até agora? E o feedback recebido pelo público?

Assusto com isso, de já ter passado dos cem (risos). Amo fazer podcast, o lugar em que abro o microfone e falo do meu jeito e a respeito de qualquer assunto. Atualmente, discutimos assuntos desde cultura pop até temas políticos e sociais. Se tem o lançamento de um filme que traz uma representatividade, levo para discutirmos no podcast.

Um dos mais recentes, o episódio 109 tem o título de “O que fazer com livros clássicos considerados racistas?”, que originou-se de um tweet do influencer Felipe Neto, incomodado com o racismo existente no livro “Moby Dick” (de 1851, do norte-americano Herman Melville)...

Foi um dos episódios que mais deram repercussão nas últimas semanas. Trouxe para participar do episódio o Leandro (Demori, jornalista) e a Sandra (Menezes, escritora). Rendeu uma discussão bem acalorada. Não sou a favor da destruição de livros, pois isso inclusive apaga do registro quem foi racista. Mas a gente tem que entender o que fazer e como relacionar esses livros na sociedade, os problemas estruturais e quais os limites para estarem em escolas públicas. Isso porque, de repente, você tem um livro racista numa sala de aula. Eu discorro uma ideia de que poderia ser associada a uma classificação, como tem no cinema: classificação acima de 12 anos, 14 anos, 16 anos... Se tem isso com palavrões, deveria ter quando há mensagem racista. Podemos afastar das crianças linguagens impróprias assim como mensagens racistas.

“Rastros de Resistência: Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro” está no Clube de Leitura ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) em língua portuguesa da ONU, na categoria “redução das desigualdades”. Qual foi o impacto para você ao receber a notícia?

Inacreditável para mim, pois é meu primeiro livro, e ele foi tão longe! Escrevi para que fosse imensamente acessível. Tenho uma tia que não estudou até o ensino médio, e quando a mostrei o livro, ela o leu em poucas horas. Disse que se conectou ao livro. Acho que meu maior mérito foi traduzir uma emoção forte para qualquer público. E uma pessoa que busca algo mais acadêmico, vai encontrar no livro um QR Code, que a levará a buscar documentários. Então, é um livro fácil de ler, e é inacreditável ver que sua mensagem está chegando a tantas pessoas no mundo. E ele está também em bibliotecas de algumas universidades internacionais.

Falando de expectativas, como está o coração em ver a história e os personagens de “O Último Ancestral” pulando das páginas do livro e chegando às telas, por meio de uma série de streaming, em uma parceria entre a editora HarperCollins e a produtora RT Features, responsável por filmes como “Me Chame Pelo Seu Nome” (2017), “O Farol” (2019) e “Alemão” (2014)?

Recebi a primeira proposta no mês em que lancei o livro, e já foram (mais de) seis meses de negociação. Quando somos crianças, temos alguns sonhos, como o de ser astronauta. Ver o livro sendo transformado em série é como ser astronauta para mim, aquela coisa gostosa de ver seu sonho se tornando realidade. Quando veio a primeira proposta, eu “surtei”. Graças à Harper, segundo maior selo editorial do mundo, vieram várias propostas. Pode se tornar a primeira obra afrofuturista da América Latina a ganhar uma série em streaming.

Um comentário seu no Twitter que ilustra essa sensação foi: “Atropelei todos os limites que a sociedade tinha pra mim: saí do morro de uma cidadezinha do interior e hoje tô negociando histórias pra TV”.

A gente vive numa sociedade em que o atual governo federal não valoriza a indústria de entretenimento e desqualifica a arte e os artistas. E esquece que é uma área que também gera emprego e trabalho, gera tudo. Para os negros, a realidade é ainda pior. Na cidade onde nasci, não havia um Paulo Coelho ou um Lázaro Ramos. E se tivesse, estaria muito longe do meu bairro. Ou seja, não era uma realidade em que pudesse me tornar alguém que pudesse escrever livros ou trabalhasse com séries de TV. Hoje estou tendo a oportunidade de olhar na cara de grandes diretores e produtores de streaming internacionais. Rompi essa barreira. Estou voando alto para alguém que veio de um bairro periférico de uma cidade do interior. Espero me tornar uma referência para outros jovens negros, que, assim como eu, não fazem parte do eixo, como em capitais de estados. Mover barreiras é meu combustível. É minha grande meta também.

E como é você, enquanto fã, ver adaptações para o cinema de obras literárias? Pergunto isso porque há diferenças entre as obras originais e suas adaptações. E você vai acompanhar todo o processo dessa adaptação para as telas?

Sou bastante desapegado dessas coisas. A literatura é uma obra, o cinema é outra. Há uma escrita diferente para o cinema. E é diferente contar uma história com recursos audiovisuais. É preciso lembrar que a adaptação não é feita para agradar ao autor da obra, é feita para o público que vai assistir. Mas, sim, eu quero me envolver no processo todo, quero acompanhar, criar junto com todas as pessoas. Sou um criador muito envolvido na narrativa de uma obra.

Queria que você comentasse um trecho do livro, mais especificamente da página 159, quando a Moss diz: “Agora a história não é mais sobre resistir, é sobre ultrapassar esse nível para garantir a vida, não apenas de Obambo, mas de toda a Nagast. Lutar sozinho é um ato legítimo de sobrevivência, mas, quando nos unimos às lutas de outros que têm o mesmo desejo de viver, esse ato se torna uma revolução”. Em seguida, Eliah e Hanna respondem juntos": É nóis”.

Esse trecho tem sido muito reproduzido pelas pessoas, existe toda uma conexão. Não é sobre luta individual, é coletiva. Uma pessoa pode prosperar individualmente. Mas podemos prosperar enquanto grupo, no coletivo. Esse trecho é sobre isso. O Brasil não vai mudar se eu ou você mudar. Tem que mudar a base da pirâmide para todo mundo subir junto. A Moss faz um megadiscurso, algo emocionadão. E todo mundo vai lá e diz “é nois”. É a garotada entendo a mensagem: juntos pelo futuro.

Cada personagem representa algo dentro da sociedade. Temos a Tia Cida, que é a continuidade de uma tradição das religiões, a Hanna e a Misty, que são mulheres que possuem qualidades que os homens não têm, como o talento com computação e tecnologia. Temos o Zero (chefe dos mecânicos, para quem Eliah trabalhava), que é um personagem complexo...

Cada um deles tem algo que falta ao protagonista (Eliah). Eles se completam. O Eliah não consegue concluir a jornada sozinho. Precisa da sabedoria da Moss. Precisa do Zero, que é uma figura mais paternal possível. O Zero é a cinza da periferia, o cara com quem você estuda na escola e joga bola e, quando cresce, vai preso pelo crime. Mas mesmo ele sendo preso, você tem aquela percepção do garotinho que estudava e jogava bola com você. Não se sabe é herói ou vilão. Ocasionalmente está no lugar errado na hora errada. Mas é teu amigo. Na verdade, não tem heróis nem vilões ali.

Falando do enredo, temos uma história afrofuturista que aborda temas de nossa sociedade, como o preconceito, o racismo, a luta antirracista, as favelas, a intolerância a religiões de origem africana, o poder, a segregação etc. Não é simplesmente pano de fundo para a história, certo?

É uma característica afrofuturista, enquanto contexto, enquanto escritor negro. Não é pano de fundo. Para sociedades periféricas, há chacina feita pela polícia contra a população. Ou então, acontece de as pessoas desaparecerem. No afrofuturismo existe essa percepção de mundo, correspondente à minha percepção de mundo. É como peças de um “quebra-cabeças” de uma realidade, um retrato da realidade, mas como alegoria fantástica.

Dentro disso, você acompanha muito a repercussão junto aos fãs?

Sou um “stalker” dos meus leitores (risos). Alguém comenta algo do livro, eu vou lá e dou um likezinho. É muito legal acompanhar, por exemplo, uma galera que escuta trap e funk e que não costuma ler muita coisa, porém, que depois de ler o livro, percebe que vive essa narrativa. Os personagens do livro possuem a linguagem dessas pessoas. Eu escrevo ouvindo essa galera. Faço essa ponte poderosa. Amo quando as pessoas falam que adoraram os personagens, que falam como elas. E nem todo mundo do livro tem a mesma linguagem. A Hanna fala de um jeito, o Zero, de outro, a Moss, de outro. Trabalho a linguagem como um fator de conexão, não só de linguagem, como também de temas. Como a relação da Hanna com o Eliah; eles nem se conheciam, e de repente um depende do outro. Algumas pessoas têm chorado com essa história, dessa relação de irmãos.

Em um comentário recente, você diz: “Vou dedicar meus próximos anos para que outros escritores estejam comigo nessa. Fé pra nós!”. Poderia nos falar mais a respeito?

Eu sou o primeiro brasileiro que escreve afrofuturismo a chegar a uma grande editora. E temos também o Fábio Kabral, que está chegando com uma obra pela Intrínseca. Mas é muito pouco ter nós dois. Temos outros chegando, como a Sandra Menezes, o (Stefano) Volp... E precisam ascender novos escritores. Que possam mostrar seus trabalhos no mundo pop. Espero que, com “O Último Ancestral”, eu possa estar ajudando a movimentar esse mercado. Infelizmente, há espaços conservadores e tradicionalistas demais que acabam “segurando” a gente. Quero balançar e fazer rupturas.

Quantos aos próximos passos, o que pode nos adiantar?

A continuação de “O Último Ancestral” será “A Divindade Digital”. Além desse livro, estou trabalhando com uma HQ que vai sair no Brasil, uma coisa curta. Também estou trabalhando rumo aos 200 episódios do podcast. Quero escrever mais livros e roteiros e me dedicar ainda mais.

"O Último Ancestral"

- Ale Santos

- HarperCollins Brasil

- 354 páginas

- R$ 41,92

Trechos do livro

“Sabe, não tenho nenhuma ligação com esses lances de religião, fé... Foram sempre minhas próprias mãos que fizeram tudo. Agora consigo sentir essa coisa dos espíritos, e de algum jeito isso me dá conforto. Não sei explicar direito, mas acho que é o significado daquela palavra... Esperança. Entende?”

“Já vi muito amigo morrer aqui em Obambo, e não vai ser diferente agora. Tô ligado que cês têm medo do que vai rolar. Mas me diz: não é o que a gente sente todo dia quando acorda? Ter medo de trombar um viciado nas esquinas, de ficar sem ter o que comer na semana, de não voltar pra casa, medo de nunca ter uma vida digna ou de morrer antes de ver nossos irmãos crescer?”

“Você passou a vida dedicado à sua própria sobrevivência, no máximo à da sua irmã. A luta solitária afasta nossa consciência do conhecimento de nosso povo, é o que o mundo deseja para cada um de nós.”

“Essa merda de angústia é o que a gente sente junto no gosto do café ou as ideias que bate quando a gente dorme no meio da trocação de tiro. Cês dorme enquanto soltam bala do lado de fora dos barracos. Tá louco, a gente se acostumou com isso...”

“Uma lendária arte da defesa do povo preto neste mundo, a capoeira. Ela já livrou seus antepassados do cativeiro na escravidão e agora vai tirar você deste lugar.”

“Agora a história não é mais sobre resistir, é sobre ultrapassar esse nível para garantir a vida, não apenas de Obambo, mas de toda a Nagast. Lutar sozinho é um ato legítimo de sobrevivência, mas, quando nos unimos às lutas de outros que têm o mesmo desejo de viver, esse ato se torna uma revolução.”