“Eisejuaz” é o quarto romance de Gallardo (1931-1988), cuja obra permanecia inédita no Brasil até agora. Nos anos 2000, o crítico e escritor Ricardo Piglia incluiu o livro da também cronista e jornalista entre os 24 títulos de sua biblioteca essencial de clássicos da literatura argentina. Parece muito oportuna a publicação dessa narrativa nos dias de hoje, exatos cinquenta anos depois de sua primeira edição.

Eisejuaz é um homem cindido entre dois mundos, e nenhum deles corresponde de forma integral à sua identidade: não mais wichí, jamais um branco. Ao longo do texto, seus nomes são também errantes: “Lisandro Vega”, “Eisejuaz”, “Este Também”, “Água Que Corre”. Todos se referem a ele, nenhum adere inteiramente. Instável é sua própria condição, obrigado que foi a mudar de cultura, língua e religião. Antigo dono da terra e tornado estrangeiro no próprio lugar por força da violência do colonizador, o nativo agora é constantemente desqualificado: “Já vai cair no álcool, no fumo, na coca, no jogo, ficar doente, sem trabalho. Por ser infiel, traidor, mau cristão”, afirma outro personagem a seu respeito.

Indígenas ali são vistos como selvagens e bêbados, e sua presença interessa apenas para produzir riquezas ou consagrar uma imagem exotizante: arco, flecha e chiripá – retângulo de pano passado entre as coxas e preso à cintura, típico de cavaleiros. De resto, o personagem surge descrito pelo homem branco em sua condição de força descomunal, referido como alguém com peito de touro e pescoço de boi, em evidente processo de animalização. Desde os relatos dos primeiros viajantes, os indígenas eram figurados como bichos, seres desprovidos de alma, como se pode constatar na própria na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, referindo-se àquela gente “bestial e de pouco saber”.

O encontro com essa alteridade radical poderia render um belo ensaio antropológico, uma pesquisa etnográfica ou mesmo um relato jornalístico. Mas Gallardo vai além, e empreende construção bem mais elaborada, que extrapola o cunho referencial e mergulha no denso universo linguístico do personagem. Como afirma a tradutora Mariana Sanchez, trata-se de uma língua espanhola deslocada, enviesada, porque fruto do processo de transculturação.

Lemos um texto escrito que encena uma situação de fala, provocando intenso efeito de oralidade por meio de inúmeros recursos poéticos – aforismos, repetições, adaptação de palavras. O pulo do gato reside também na escolha do foco narrativo, que permite enxergar o mundo através de um ângulo específico, o do indígena, e assim adentrar sua consciência. E o que ele vê é um universo de atraso, miséria e ignorância, de um povo que literalmente morre de fome no mato e é comprado “antes mesmo de trocar os dentes”.

Lemos um texto escrito que encena uma situação de fala, provocando intenso efeito de oralidade por meio de inúmeros recursos poéticos – aforismos, repetições, adaptação de palavras. O pulo do gato reside também na escolha do foco narrativo, que permite enxergar o mundo através de um ângulo específico, o do indígena, e assim adentrar sua consciência. E o que ele vê é um universo de atraso, miséria e ignorância, de um povo que literalmente morre de fome no mato e é comprado “antes mesmo de trocar os dentes”.

Em texto de 2018 sobre racismo e direitos humanos, Daniel Munduruku afirma que a nação brasileira foi parida à força, aludindo a uma dor que deveria morar dentro de todos nós. O escritor de origem indígena alude à situação – comum aos povos originários das Américas – de violação dos corpos das mulheres, o que teria gerado tristes frutos. Entrar no universo de Eisejuaz permite um diálogo com a imensa força represada da cultura indígena, em diálogo com esse outro, ainda que permeado de silêncios e lacunas. A plasticidade do barro e a firmeza do capim, matérias que definem o personagem, segundo suas próprias palavras, viram um saber a ser transmitido, transmutado aqui em verbo.

O personagem dialoga com a natureza, com os seres da floresta, ao mesmo tempo em que escuta vozes e tem visões que lhe trazem ensinamentos, pois crê ter uma missão divina a cumprir. Eisejuaz se dirige constantemente a Deus, que, no entanto, permanece indiferente às suas súplicas. Transitando entre o discurso bíblico e o saber das matas, evidencia o imaginário sincrético resultante de todo o processo colonizador.

Por outro lado, é triste sua língua, uma vez que se expressa no idioma daquele que o submete. No texto, são inúmeras as vezes em que a fala vem atravessada por negativas: “Nada não respondi”. “Nada não falei.” “Ninguém não poderá.” Ele é alguém que morde a própria língua, que sabe ler, mas não o faz. A recusa de dizer e a inação surgem como formas de enfrentar um mundo hostil, que só oferece opressão e indiferença. Diante do silenciamento imposto a esses indivíduos, a opção de interromper o próprio discurso talvez seja uma pequena vitória. Às vezes, não falar é resistir.

Por outro lado, é triste sua língua, uma vez que se expressa no idioma daquele que o submete. No texto, são inúmeras as vezes em que a fala vem atravessada por negativas: “Nada não respondi”. “Nada não falei.” “Ninguém não poderá.” Ele é alguém que morde a própria língua, que sabe ler, mas não o faz. A recusa de dizer e a inação surgem como formas de enfrentar um mundo hostil, que só oferece opressão e indiferença. Diante do silenciamento imposto a esses indivíduos, a opção de interromper o próprio discurso talvez seja uma pequena vitória. Às vezes, não falar é resistir.

Stefania Chiarelli é professora de literatura brasileira na UFF e coorganizou o volume “Falando com estranhos – O estrangeiro e a literatura brasileira” (7letras, 2016)

TRECHOS

Digo: Como é que é isso? Por que é que é isso? Digo: Alguém me responda. Digo: Por quê? Já se cansou meu grande cansaço, se encheu meu pensamento de ver sofrer, de olhar coisas que não se pode ver. Por acaso o homem foi feito pra isso? E não fui fiel por acaso? Não vim do mato pela palavra do missionário e vi morrer de peste aqueles que mais amei, vindos pela minha palavra? Disse algo? Pedi algo pra mim? Pedi ser chefe como pensou meu coração, salvar meu povo como era meu desejo, não passar vergonha diante dos meus como era meu direito? Por acaso eu disse: dê-me outra vez a visão de tua grandeza como aquele dia no hotel lavando pratos? Segurei a língua e não dei um pio.

Anjo da anta, faça-me duro na água e na terra para aguentar a água e a terra. Anjo do tigre, faça-me forte com a força do forte. Anjo do xuri, deixe-me correr e esquivar, e dê-me a paciência do macho que cuida da cria. Anjo do sapo cururu, dê-me coração frio. Anjo do guaçuetê, traga-me o medo. Anjo do porco, tire-me o medo. Anjo da abelha, ponha-me o mel no dedo. Anjo do aracuã, que eu não me canse de dizer Senhor. Digam-me. Venham aqui. Acendam seus fogos aqui. Façam suas casas aqui, no coração de Eisejuaz, anjos mensageiros do Senhor. Anjo do tatu, pra descer bem fundo, para saber, couro de osso para aguentar. Anjo da serpente, silêncio. Venham, digam-me, acendam seus fogos, façam suas casas, pendurem suas redes no coração de Eisejuaz.

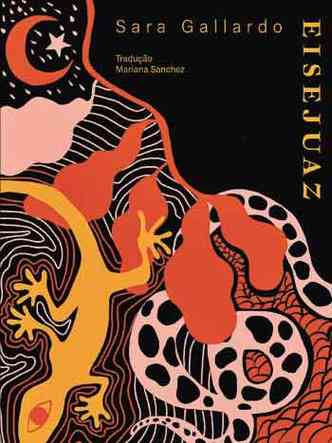

”Eisejuaz”

• Sara Gallardo

• Tradução de Mariana Sanchez

• Relicário Edições

• 230 páginas

• R$ 49,90

• Pré-venda no site da editora: relicarioedicoes.com

Afinidades com Juan

Rulfo e Guimarães Rosa

Martín Kohan

Toda ficção nos convida a suspender nossas crenças para pôr, no seu lugar, um sistema de crenças diferente. O pacto de leitura de “Eisejuaz” parece, em princípio, proceder do mesmo modo. No entanto, não demoramos para perceber que estamos diante de um caso muito distinto, que estamos diante de um livro excepcional. Porque, uma vez que, como leitores, lançamos mão dessa habitual suspensão de certezas prévias, uma vez que aceitamos descrer no já sabido para poder crer de outro modo, nesse espaço agora despojado “Eisejuaz” prefere não pôr nada.

As crenças demovidas não encontrarão seu substituto no mundo da ficção. O que “Eisejuaz” oferece em troca é um estado de vacilação duradouro, que não se poderá – nem se desejará – resolver. Não se trata, evidentemente, daquele tipo de vacilação próprio do gênero fantástico ou do maravilhoso, que, quando este livro é publicado pela primeira vez, em 1971, já está tão fortemente codificado na literatura argentina que pode até equivaler a uma certeza.

As crenças demovidas não encontrarão seu substituto no mundo da ficção. O que “Eisejuaz” oferece em troca é um estado de vacilação duradouro, que não se poderá – nem se desejará – resolver. Não se trata, evidentemente, daquele tipo de vacilação próprio do gênero fantástico ou do maravilhoso, que, quando este livro é publicado pela primeira vez, em 1971, já está tão fortemente codificado na literatura argentina que pode até equivaler a uma certeza.

O estado de vacilação em que “Eisejuaz” nos coloca e nos mantém é sem dúvida de outro tipo. Porque sua matéria é, justamente, feita de crenças, e seu dilema, em grande medida, é discernir em que se pode acreditar ou não. Sara Gallardo concebeu este romance a partir de viagens que fez à província de Salta, Noroeste argentino, no final dos anos 1960. Se essa experiência teve o poder de suscitar a escrita deste livro é sobretudo porque encontrou nela uma nova possibilidade para a língua. Trata-se desse “idioma meio inventado” que tão brilhantemente se nutre do laconismo parcimonioso da fala indígena, e que tão brilhantemente Sara Gallardo transforma em outra coisa; essa língua que “a princípio parece difícil de entender”, mas que “logo se aprende”; essa ênfase insistente na negação (“nada não havia”, “nada não falei”, “tampouco nem ouvia”, “nenhum não arredou”, “ninguém não poderá”) e essa forma incomum dos reflexivos (“nós se adoece”, “todos se vieram”, “aqui me estou”), tão profundamente existencial e tão prodigiosamente literária.

A afinidade que a crítica literária apontou entre “Eisejuaz” e a literatura de Juan Rulfo ou de João Guimarães Rosa encontra ali seu fundamento: o quão estimulantes as falas regionais podem ser para a exploração de novas formas literárias, desde que liberadas da pasteurização mimética do regionalismo costumbrista. Entretanto, existe em Sara Gallardo uma originalidade tão radical que o mais justo seria inscrevê-la nessa categoria da literatura latino-americana dos livros que não se parecem com nada, que não se encaixam nem mesmo no cânone da heterodoxia finalmente estabelecida, e que não aparecerão nem serão lembrados sem deixar de ser uma descoberta.

A afinidade que a crítica literária apontou entre “Eisejuaz” e a literatura de Juan Rulfo ou de João Guimarães Rosa encontra ali seu fundamento: o quão estimulantes as falas regionais podem ser para a exploração de novas formas literárias, desde que liberadas da pasteurização mimética do regionalismo costumbrista. Entretanto, existe em Sara Gallardo uma originalidade tão radical que o mais justo seria inscrevê-la nessa categoria da literatura latino-americana dos livros que não se parecem com nada, que não se encaixam nem mesmo no cânone da heterodoxia finalmente estabelecida, e que não aparecerão nem serão lembrados sem deixar de ser uma descoberta.

Aquela viagem que Sara Gallardo fez a Salta também a colocou em contato com um ambiente em que linhas sociais muito diversas se intercruzam, se interferem, convergem e se refratam ou se perseguem de modo muito particular. E “Eisejuaz” parece responder em grande medida a essa percepção: ali está o universo indígena, a presença da Igreja Católica, os gringos que exploram e se aproveitam. A partir de que perspectiva cabe abordar a questão das crenças em “Eisejuaz”? A pergunta é válida tanto para os personagens do romance como para seus potenciais leitores.

É possível acreditar no que diz Eisejuaz? E é possível acreditar no próprio Eisejuaz, quando diz que acredita nisso? É verdade que o mais sensato seria ver na sua postura tão somente um delírio ou uma farsa, a degradação particular de um pobre alucinado. Mas ela não é menos verdadeira do que os outros regimes de crenças que aparecem no romance, mais sólidos e estabelecidos, mais severos e institucionais: o da missão de São Francisco, da igreja norueguesa e da fé cristã não são, por si sós, menos inverossímeis nem menos fabulosos.

É possível acreditar no que diz Eisejuaz? E é possível acreditar no próprio Eisejuaz, quando diz que acredita nisso? É verdade que o mais sensato seria ver na sua postura tão somente um delírio ou uma farsa, a degradação particular de um pobre alucinado. Mas ela não é menos verdadeira do que os outros regimes de crenças que aparecem no romance, mais sólidos e estabelecidos, mais severos e institucionais: o da missão de São Francisco, da igreja norueguesa e da fé cristã não são, por si sós, menos inverossímeis nem menos fabulosos.

O que Eisejuaz acredita ou diz acreditar é que Deus lhe enviou sinais. E ele procede, seguindo sua figuração de outro mundo, cada vez mais deslocado das coisas deste mundo. Elena Vinelli fala da “consciência mística (ou psicótica) de um índio mataco”, e cita uma carta de Manuel Mujica Láinez a Sara Gallardo na qual fala de “um herói metade anjo, metade monstro”. Esta é a cisão de Eisejuaz, se o considerarmos a partir de sua própria perspectiva ou de uma perspectiva externa, se decidirmos admitir suas crenças ou tomar distância delas: será um salvador ou um torturador, um santo ou um traidor, um místico ou um psicótico, um anjo ou um monstro conforme se pense ou não que é verdade aquilo em que ele acredita, conforme se pense ou não que ele acredita naquilo de verdade.

Eisejuaz diz de si: “Não tenho duas palavras”. E é verdade. Por outro lado, tem dois nomes: é “Eisejuaz, Este também” desde que foi eleito por Deus; e é Lisandro Vega, antes disso acontecer. Dois nomes tem, duas vidas tem: a que levava antes, trabalhando numa caldeira, capataz de um acampamento; e a que Deus, um dia, aparentemente lhe encomendou: salvar um homem, esperar novos sinais que possam ser enviados a ele.

Sara Gallardo havia indagado questões semelhantes nos livros que precedem “Eisejuaz”. Em “Enero”, seu primeiro romance, de 1958, havia um pecado indizível, o medo da confissão diante de um padre, o refúgio no silêncio, a tragédia de uma moça do campo cercada de fazendeiros ricos. Em “Pantalones azules”, de 1963, é um militante católico quem peca e não encontra a oportunidade de se confessar para um padre, até se ver forçado ao silêncio.

Em “Eisejuaz”, estes mesmos elementos (a falta, a culpa, a possível redenção, a pressão da Igreja, o silêncio inexorável) reaparecem, porém dispostos sob uma mudança visceral. Porque quem faz silêncio é Deus. E quem espera por sua mensagem é Eisejuaz, que tomou como certos seus sinais dúbios e agora se angustia pela presença de seu mutismo. A metade monstruosa desse anjo, a parte psicótica desse místico que é Eisejuaz talvez esteja cometendo um pecado contra o homem que ele levou para obrar sua salvação. Mas quando grita ao Senhor “se fiz pecado contra você, me avise”, Deus permanece terrivelmente calado: “Não houve resposta.”

Em “Eisejuaz”, estes mesmos elementos (a falta, a culpa, a possível redenção, a pressão da Igreja, o silêncio inexorável) reaparecem, porém dispostos sob uma mudança visceral. Porque quem faz silêncio é Deus. E quem espera por sua mensagem é Eisejuaz, que tomou como certos seus sinais dúbios e agora se angustia pela presença de seu mutismo. A metade monstruosa desse anjo, a parte psicótica desse místico que é Eisejuaz talvez esteja cometendo um pecado contra o homem que ele levou para obrar sua salvação. Mas quando grita ao Senhor “se fiz pecado contra você, me avise”, Deus permanece terrivelmente calado: “Não houve resposta.”

Calar, não falar, nada dizer é a coisa que mais faz Eisejuaz. À imagem e semelhança de Deus. Os livros de Sara Gallardo transcorrem sempre nessa faixa, que prefere o não dito ao dito. Em “Enero”, esse silêncio é opressivo, tão opressivo como o próprio campo; em “Pantalones azules”, alude a uma comunicação impossível, a que surge da confusão urbana; em “Los galgos, los galgos”, este silêncio se dá no ir e vir entre dois clichês da classe alta [argentina] – as propriedades rurais e as viagens a Paris –, engenhosamente alterados, desviados, descoloridos.

Em “Eisejuaz”, o espaço é outro: um povoado de interior isolado pela chuva. E o recorte social também é outro (Leopoldo Brizuela defende que foi a pedido de Héctor Murena, marido de Sara Gallardo à época, que ela decidiu cruzar os limites da classe social predominante em sua literatura). O mundo dos indígenas é um mundo de trabalho e exploração onde “o rio tem dono”, onde é preciso enfrentar o avanço de uma nova ordem econômica: “Estão nos expulsando daqui. Precisam da terra para plantar cana”. Mas é precisamente dessa situação que Eisejuaz desertará, atraído por outro tipo de salvação, por outra redenção possível. Um intento solitário, quase secreto, abstrato, silenciado, em fuga, um intento que é apenas pura crença e ao mesmo tempo totalmente incrível.

Selado então por um duplo silêncio, o dele e o de Deus, Eisejuaz admitirá: “Minha língua ficou grudada”. E, assim, estará falando de si próprio não menos do que deste romance. Surgido de uma língua que gruda, “Eisejuaz” brilha no extremo insondável de uma língua viscosa: vai dessa língua inusitada, forjada na estranheza, até o limite do que se cala, porque não há maior verdade que o silêncio.

Prefácio da edição brasileira, publicado originalmente na edição argentina de “Eisejuaz” (El Cuenco de Plata, Buenos Aires, 2013)