Quando pediu à mãe para ir à matinê de domingo do Gran Circo Norte-Americano, que tinha acabado de chegar a Niterói, município vizinho ao Rio de Janeiro, Maria José Martins de Oliveira, a Zezé, ouviu um sonoro “não” como resposta.

Dias antes, Arlete Martins de Oliveira tivera um pesadelo medonho: sonhou que a filha de 11 anos tinha sofrido um acidente de ônibus e, presa nas ferragens, suplicava por socorro. Alheia aos “maus pressentimentos” da mãe, Maria José pediu ajuda ao pai, Geraldino Leite de Oliveira, que intercedeu em favor da filha.

Conclusão: a menina foi ao circo acompanhada por uma afilhada de batismo da mãe, nove anos mais velha.

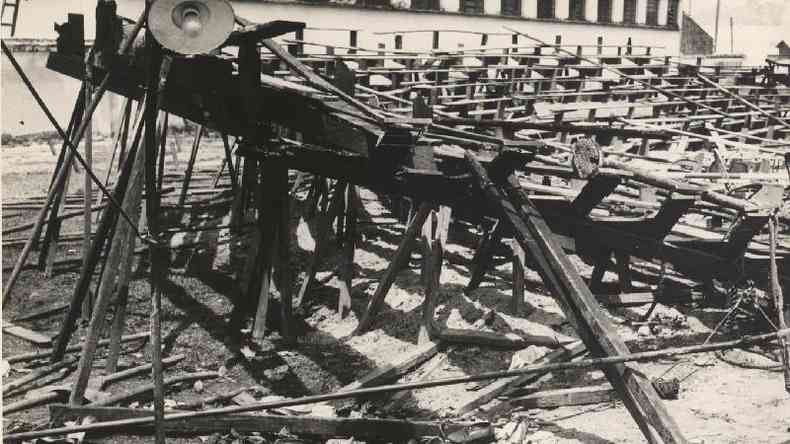

O Gran Circo chegou a Niterói no dia 8 de dezembro de 1961 e foi montado na Praça do Expedicionário, em frente à Estação Leopoldina. O mastro principal media 17 metros de altura e a lona, feita de algodão e revestida de parafina, pesava seis toneladas.

Para ajudar na montagem, o dono do circo, o gaúcho Danilo Stevanovich, contratou 50 operários. Depois de armado, o Gran Circo ocupou um diâmetro de 50 metros em um terreno baldio que, aos sábados e domingos, servia de campo de futebol improvisado para a garotada da vizinhança. O circo estreou em Niterói na noite de 15 de dezembro, uma sexta-feira, com lotação esgotada.Aluna do Colégio Maria Tereza, em São Domingos, Maria José voltava para casa em Tribobó, São Gonçalo, quando, na avenida Feliciano Sodré, viu, pela janela do ônibus, o desfile de alguns dos 40 artistas do circo, entre palhaços, trapezistas e domadores, e dos seus 150 animais, como leões, girafas e elefantes, pelas ruas de Niterói. “Fiquei doida!”, resume a hoje professora aposentada, com 73 anos.

Ela e a afilhada de sua mãe conseguiram comprar os últimos ingressos para a matinê de sábado, que começava às duas e meia da tarde. O circo tinha capacidade para 3,4 mil espectadores, divididos por nove arquibancadas, 800 cadeiras e 25 camarotes.

Cada uma das 10 sessões do Gran Circo em Niterói começava com um número de domadores de leões e terminava com outro de trapézio.

Foi um dos integrantes dos Flying Santiago, aliás, a primeira pessoa a gritar “Fogo!” naquela tarde calorenta de 17 de dezembro.

A trapezista Nena, nome artístico de Antonietta Stevanovich, irmã de Danilo, tinha acabado de fazer seu número quando avistou, por volta das quatro e vinte da tarde, as primeiras labaredas, a cerca de 20 metros da entrada principal. O fogo começou na parte de baixo da lona. Ela e os outros dois trapezistas, Santiago Grotto e Vicente Sanches, conseguiram escapar ilesos pela porta dos fundos.

Maria José não teve a mesma sorte. Na confusão, a menina se perdeu da afilhada de sua mãe. Sozinha, foi empurrada pela multidão e pisoteada. Conseguiu se levantar com dificuldade. Mas, quando se preparava para sair correndo, alguém pisou na sandália de borracha que ganhou de presente da mãe e levou outro estabaco.

“Caí por cima de várias pessoas. E várias pessoas caíram por cima de mim. Caí e ali fiquei, sem conseguir me levantar. Tudo o que eu conseguia fazer era pedir a Deus para me tirar dali. Até hoje, não sei como consegui”, recorda Maria José que, sob o nome artístico de Zezé Pedroza, contou sua história no romance Vidas em Chamas (Editora Viseu, 2016), dedicado à sua mãe e ao cirurgião plástico que a operou, Jacy Conti de Alvarenga.

Enquanto os trapezistas corriam para a porta dos fundos, Semba, uma das cinco elefantas indianas da trupe, abria um gigantesco rasgo na lona. Minutos antes, ela e suas irmãs – Jane, Lisa, Yoga e Mary – divertiram o público, jogando bola, dançando valsa e levantando as patas.

No entanto, ao ouvir o grito de fogo, o paquiderme de quatro toneladas fugiu em debandada e deixou um rastro de admiração e cólera.

“Herói para uns, porque abriu espaço por onde muitos passaram, vilão para outros, porque provocou mortes em seu caminho”, descreve o jornalista Mauro Ventura em O Espetáculo Mais Triste da Terra — O Incêndio do Gran Circo Norte-Americano (Companhia das Letras, 2011).

'Corredor da morte'

Na hora do “salve-se quem puder”, poucos conseguiram fugir pela porta dos fundos — apesar de larga, era escondida por uma cortina —, outros tantos pegaram carona na fuga alucinada de Semba.

A maioria tentou sair por onde entrou. Para chegar sãos e salvos do lado de fora, tinham que atravessar um túnel de treze metros de comprimento por quase quatro de largura. No caminho, dois gradis de ferro usados para facilitar a entrada do público dificultavam sua fuga. Perto do fim da sessão, seriam retirados. Mas, com o incêndio, ninguém se lembrou disso. Conclusão: o tal túnel ganhou o macabro apelido de “corredor da morte”.

Ao longo de dois anos, Ventura entrevistou dezenas de pessoas, entre sobreviventes, familiares, médicos, voluntários e escoteiros.

Das muitas dificuldades que enfrentou, destaca três: ninguém queria dar entrevista (“O trauma foi tão grande que as pessoas preferiam evitar o tema”), as memórias vinham embaralhadas (“Eram muitas as contradições. Muita gente confundia a data e o local da tragédia”) e documentos importantes se perderam (“A começar pelo processo judicial, que simplesmente desapareceu”).

“Caso estivesse fazendo o livro hoje, a principal dificuldade seria a ausência de fontes. Os principais entrevistados morreram de 2009 para cá”, lamenta.

'Não me leva, não. Ainda tenho muito o que viver'

Um dos relatos mais emocionantes foi o de Lenir Ferreira de Queiroz Siqueira. Na tragédia, ela perdeu o marido, Wilson, e os filhos, Regina e Roberto, de três anos e meio e dois, respectivamente. Perdeu também os gêmeos que esperava.

“Ele me convenceu a ir porque a girafa era ‘xará’ de nossa filha”, contou Lenir ao programa Linha Direta Justiça: O Incêndio do Gran Circus Norte-Americano, exibido pela TV Globo em 29 de junho de 2006.

No hospital, Lenir não foi reconhecida sequer pela mãe. Maria Benigna só se convenceu de que aquela paciente era sua filha quando ouviu seu murmúrio: “Mamãe”. “Nossa Senhora! É ela mesma”, espantou-se.

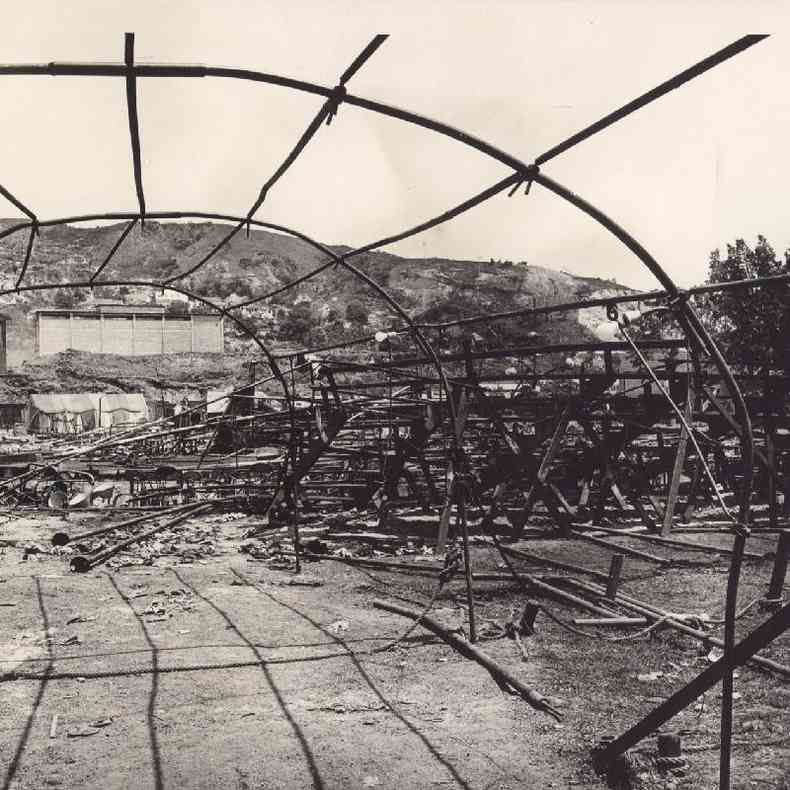

O incêndio do Gran Circo durou apenas 10 minutos. Mas deixou, segundo estimativas oficiais, 503 mortos — sete em cada dez eram crianças.

“Jamais tantos brasileiros morreram em tão pouco tempo e no mesmo lugar”, afirma Ventura.

O incêndio da Boate Kiss, em 27 de janeiro de 2013, registrou 242 vítimas fatais e do edifício Joelma, em 1º de fevereiro de 1974, 188.

A exemplo do que acontecera com a mãe de Lenir, parentes e amigos tinham dificuldade para reconhecer seus mortos e feridos. De tão carbonizado, Wilson, o marido de Lenir, só foi identificado pela aliança. No verso dela, o nome da esposa.

Quando todos imaginavam que aquele pesadelo não poderia piorar, o que restava da lona de algodão parafinado despencou, em chamas, sobre a multidão. Na ânsia de proteger o rosto, muitos sofreram queimaduras de terceiro grau nas mãos e nos braços.

Durante o resgate, voluntários quiseram levantar o toldo, mas foram impedidos por bombeiros. A manobra poderia arrancar a pele das vítimas incineradas. Lenir só conseguiu ser resgatada dos escombros porque ouviu um bombeiro gritar: “Quem estiver vivo faça algum movimento ou dê algum sinal!”.

Lenir Siqueira entrou e saiu do coma várias vezes, recebeu o sacramento da extrema-unção no leito do hospital e permaneceu por nove meses internada no Hospital Municipal Antônio Pedro (HMAP). Deixou a unidade no dia 8 de setembro de 1962.

“Apesar de tudo pelo que passou, achava que existiam dois caminhos: o da lamentação e o do sorriso. Optou pelo segundo. ‘Tenho que falar bobagem para os outros rirem’, costumava dizer. Quando enfrentava algum problema de saúde, sequela do incêndio, dava bronca em Santo Antônio: ‘Não me leva, não. Ainda tenho muito o que viver’”, relata o jornalista.

Lenir morreu em 2018, aos 81 anos.

'Gentileza gera gentileza'

O livro de Mauro Ventura também desfaz algumas lendas urbanas. Uma delas afirma que as feras do circo teriam escapado das jaulas e estariam devorando crianças pelas ruas de Niterói.

A mais famosa, porém, faz alusão ao Profeta Gentileza (1916-1996). Dizia que o empresário José Datrino, dono de uma pequena empresa de cargas, teria se transformado em pregador depois de perder a família no incêndio. Nada disso. Por ocasião da tragédia, alega ter recebido uma “revelação” que o levou a trocar sua vida material por outra, espiritual. A bordo de um caminhão, seguiu para o local da tragédia. Lá, permaneceu por quatro anos, consolando as famílias das vítimas.

“Desde os 12 anos, José Datrino sabia que, um dia, teria que cumprir uma missão na Terra”, diz Leonardo Guelman, doutor em Literatura Comparada pela UFF e autor de Univvverrsso Gentileza (Mundo das Ideias, 2008). “O incêndio do circo foi o episódio que deflagrou essa transformação interior. Para Gentileza, o circo era a representação do mundo. A lona circense corresponderia à abóbada celeste”.

Com barba e cabelos grandes e vestindo bata branca, o andarilho eternizou versos como “Gentileza gera gentileza” nas 56 pilastras do viaduto do Gasômetro, no Centro do Rio. Ganhou homenagens musicais de Gonzaguinha (1945-1991) e Marisa Monte.

Gentileza morreu em 28 de maio de 1996, aos 79 anos, na cidade de Mirandópolis (SP), a 594 km da capital.

Queimaduras em 90% do corpo

O número de mortos no incêndio foi tão grande que o então governador do Rio, Celso Peçanha (1916-2016), convocou todos os marceneiros de Niterói para fabricarem quatrocentos caixões.

O estádio Caio Martins, com capacidade para 12 mil torcedores, foi transformado em uma imensa oficina de carpintaria. Se faltavam caixões para inúmeros cadáveres, também faltavam sepulturas para incontáveis enterros.

O prefeito de Niterói, Dalmo Oberlaender, resolveu criar um anexo ao Cemitério do Maruí, no Barreto. Chamou 300 funcionários da prefeitura para abrir novas covas no alto do morro. Até 50 presos, todos com bom comportamento, foram deslocados para o trabalho. Até onde se sabe, ninguém tentou fugir.

Do lado de fora do circo, também faltavam ambulâncias para tantos feridos. Muitos foram socorridos em táxis, ônibus e caminhões. Até um carrinho de picolé foi usado na remoção de uma criança. Mas, para a tristeza do vendedor da Kibon, morreu a caminho do hospital.

Nas unidades superlotadas, as vítimas esperavam por atendimento médico em todo e qualquer canto: deitadas nos corredores, sentadas no chão, estiradas nas macas... “Perdi mais de 60 crianças. Não conseguia socorrer a todas ao mesmo tempo”, lamenta o cirurgião plástico Ronaldo Pontes, de 90 anos, que dava plantão no Hospital Pediátrico Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, no Fonseca.

“Fiquei duas semanas sem voltar para casa, trabalhando sem parar”.

Quem também emendou plantões foi o clínico geral Waldenir Bragança. Até pensou em levar os filhos mais velhos ao circo, mas uma reunião de última hora em Araruama, na Região dos Lagos, o obrigou a refazer seus planos.

Na volta para casa, levou um susto ao se deparar com o caos pelas ruas. Como o Hospital Antônio Pedro, o maior de Niterói, estava em greve, Bragança correu para o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba.

“Encontrei um antigo colega de ginásio entre as vítimas”, relata, aos 92 anos. “Já estava sem visão, com os olhos e parte do corpo queimados. Chamou meu nome, apliquei uma injeção nele e, logo em seguida, morreu”.

Maria José foi levada para o Hospital Orêncio de Freitas (HOF), no Barreto, em Niterói. “Sofri queimaduras de terceiro grau em 90% do corpo”, relata.

Quando completou 12 anos, no dia 25 de dezembro de 1961, estava em coma. Passou quase um mês inconsciente. Foi submetida a 15 cirurgias plásticas e a oito enxertos de pele. Recebeu alta em julho de 1962, sete meses depois da tragédia.

Dona Arlete entrou na Justiça em 1962. Mas, o processo, a exemplo do que acontecera com outros documentos importantes, como os registros dos hospitais e dos cemitérios, desapareceu. Até hoje, Maria José não recebeu um centavo de indenização. No entanto, ingressou com uma ação no Tribunal Internacional de Haia por crime contra a humanidade.

'Monstro incendiário' ou bode expiatório?

A suspeita da polícia recaiu sobre Adilson Marcelino Alves, o Dequinha, um dos 50 operários contratados por Stevanovich para ajudar na montagem do circo.

Denunciado por um funcionário, Maciel Felizardo, foi preso e interrogado. Em seu depoimento à polícia, confessou ter ateado fogo à lona. “Se eu soubesse que ia morrer tanta gente, não teria feito o que fiz”, declarou o rapaz.

Foi condenado a 16 anos de prisão. Seus cúmplices, Walter Rosa dos Santos, o Bigode, e José dos Santos, o Pardal, também cumpriram penas — de 16 e 14 anos, respectivamente. Dequinha escapou em 26 de janeiro de 1973. Foi morto a tiros, menos de uma semana depois. Está enterrado no mesmo cemitério construído às pressas para as vítimas da tragédia.

Ainda hoje, a causa do incêndio divide opiniões.

“Para uns, Dequinha era um ‘monstro incendiário’. Para outros, um bode expiatório. Afinal, interessava às autoridades encontrar logo o culpado”, explica Ventura.

Há quem acredite na hipótese de acidente. Neste caso, a versão mais provável é a de curto-circuito.

“O que mais me chamou a atenção foi a ausência de fiscalização”, observa a historiadora Ana Maria Mauad, do Laboratório de História Oral e Imagem (LABHOI) da Universidade Federal Fluminense (UFF). “Deixaram instalar um circo para mais de 500 pessoas com lona altamente inflamável e sem controle de segurança das instalações elétricas”.

“O caso levou à condenação de um jovem de origem pobre e com deficiência mental, que mesmo as vítimas não acreditam ter sido capaz de realizar o ato”, endossa o historiador Paulo Knauss, do LABHOI-UFF.

Não foi o primeiro circo da família Stevanovich a pegar fogo. O Bufallo Bill e o Shangri-lá também foram destruídos pelas chamas, em 1951 e 1952, ambos no Rio de Janeiro.

Danilo morreu em 2001. Mas, o Gran Circo, rebatizado de Le Cirque, continua em atividade, sob a direção de George Stevanovich, sobrinho de Danilo.

O incêndio no Gran Circo gerou uma comoção internacional.

O papa João 23 (1881-1963) mandou rezar uma missa em homenagem às vítimas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) doou a quantia de 1 milhão de cruzeiros. E o Santos de Pelé (1940-2022) e o Botafogo de Garrincha (1933-1983) fizeram uma partida beneficente em pleno Maracanã.

Por outro lado, provocou um trauma sem precedentes. Niterói só voltou a assistir a um espetáculo do gênero em 1975. Mas, ao contrário do Gran Circo, o Hagenback tinha lona italiana à prova de fogo, seis saídas de emergência e numerosos extintores de incêndio.

Muitos moradores ainda passam mal ao entrar em ambientes fechados, evitam frequentar lugares abarrotados de gente ou deixaram de comer churrasco por causa do cheiro de carne queimada.

É o caso de Cézar Teixeira Honorato, de 69 anos. “O maior impacto talvez seja o de não conseguir, passado tanto tempo, ir a um circo”, diz.

O professor de História Econômica e Social da UFF não foi à matinê porque seu pai deixou para comprar os ingressos na hora da sessão.

“Naquele domingo, almoçamos na casa dos meus avós. Ao voltar de bonde, soubemos do incêndio e seguimos direto para casa. Como morávamos ali perto, pudemos ver toda a tragédia”, relata Cézar.

O terreno que, em 1961, abrigou o Gran Circo cedeu lugar, sete anos depois, à Policlínica Militar de Niterói.

/imgsapp.em.com.br/app/autor/2021/05/07/fotos/20210507125942860406i.jpg)