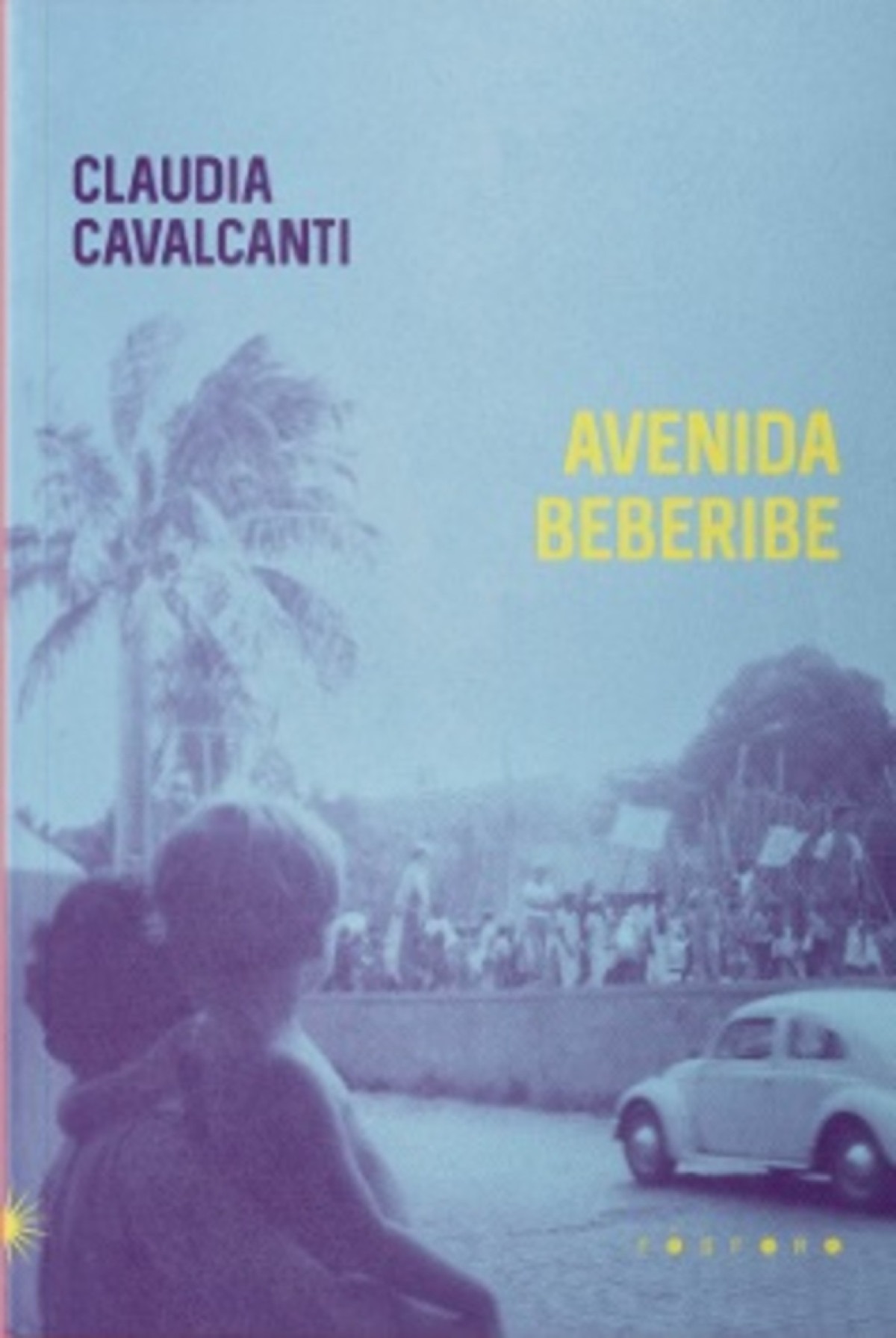

Leia trecho do livro 'Avenida Beberibe'

Romance da autora pernambucana Claudia Cavalcanti recria, com palavras e imagens, avenida do Recife e outros cenários da infância

compartilhe

Siga no

Claudia Cavalcanti

“Oitão”

Há palavras que parecem pertencer à infância e, por consequência, ao Nordeste. Alpercata, biliro, oitão. No dicionário, “oitão” é cada parede lateral de uma construção. Na infância, no Nordeste e na Casa dos Avós, “oitão” era um só, a versão mais estreita de uma das laterais, como se, por algum motivo, um erro de medição houvesse levantado a construção não no centro do terreno, mas quase encostada no muro que a separava dos vizinhos à esquerda.

Já se sabe que na outra lateral havia sombra, e redes de dormir ou cochilar ou avistar carambolas, abacates, mangas amadurecendo acima de tudo e de todos; e que a arquitetura arremedada permitia sair dali para o jardim sem precisar entrar em casa. Mas do outro lado o oitão, além de estreito, tinha o chão desnivelado, com obstáculos quase intransponíveis na lembrança da menina disposta a se aventurar, e menos intransponíveis para Maria, cujo quarto era acessível pelo oitão por motivos à época aparentemente naturais mas evidentemente velados, que todos aqui podem imaginar.

17/02/2024 - 04:00 Leonardo Padura: 'O tempo e a história são implacáveis'

17/02/2024 - 04:00 Com humor e sem pudor, contos de escritora recriam Cuba nos anos 1990

17/02/2024 - 04:00 Livro resgata reflexões de Mário Pedrosa

Até o dia em que um ladrão, desses amadores, ingênuos e já extintos, tentou entrar pelo quarto dela, sem saber que o cômodo levaria a lugar nenhum. Nas fotos com Maria ao longo do tempo, ela transparece a mesma resignação com que enfrentou a modesta investida na intimidade alheia. A seu modo, espantou o ladrão.

Mas então o acesso ao colonialismo íntimo foi cimentado, deixando de despertar o interesse dos adultos sorrateiros. Para as crianças, o oitão passou a ser um lugar ainda mais enigmático, porque muitas vezes o nada não se justifica por si mesmo e por isso é envolto, sem querer, em algum mistério insondável.

O oitão perdeu utilidade a partir de então, e Maria passou a habitar um quarto com acesso direto à casa, como todos os outros, em todas as outras moradas. A princípio.

Dentro de casa, não havia conflito explícito entre os habitantes permanentes e temporários. Pouco se dizia que fosse ouvido como ofensa, e, se acontecia, quase não se levantava a voz como resposta. Em dias normais, ria-se com moderação, pois a alegria era tacitamente malvista se não fosse direito de todos.

Em compensação, só se chorava escondido — pelo menos, escondido daqueles que mais se impressionariam com ela, os menores —, porque tristeza se guarda para si. A sobriedade podia ser tocada: a vida não orbitava em torno de bens materiais.

O carro, a tv e o som duravam até seus limites, as roupas de todo dia eram feitas em casa, assim como as de toda noite, camisolas e pijamas; a vida social era diurna, a não ser que chegassem amigos; e os passeios eram modestos. Os bens valorizados como investimentos eram os livros do avô e os tecidos da avó, seu material de trabalho.

Os enfeites dela eram guardados a chave, tratados como joias, sem ser, apesar de terem histórias a contar. Assim como um banquinho de madeira que percorria os cômodos sempre que os pés da avó pediam descanso: era o único objeto herdado por gerações posteriores a Brásida, sem sobrenome conhecido, ex-escravizada que vendia tapioca na rua, ali sentada. Uma relíquia. E não se ia a restaurantes, mesmo que Maria não se preocupasse em fisgar a família pelo estômago.

Ao preparar o almoço, Maria podia se distrair com o estalar dos dados de marfim rolando sobre a superfície de madeira, na sala. Eles tombam em compasso e ritmo desiguais sobre um retângulo pousado em pernas também desiguais. Frente a frente, avó e neta amparam, no colo, as laterais mais largas de um tabuleiro. Vistas do alto, era como se duas juízas de linha fossem muito maiores do que a quadra de tênis que deveriam inspecionar.

Sobre o tabuleiro, as peças de cada jogadora fazem percursos cruzados para no fim se reunirem em frentes opostas, cada uma em suas casas, e depois serem eliminadas, no momento final do jogo. Até lá, confrontos são superados e obstáculos transpostos, mas para isso é preciso contar com a sorte sob a custódia dos dados e com um senso estratégico que só os mais antigos podem ensinar a quem lhes sucede.

Deve-se ter pressa para abandonar o território alheio e logo atingir o objetivo, resguardando-se em casas cobertas, com a desvantagem de não experimentar o gosto da aventura e da ousadia, a verdadeira alegria da vida? Ou seria melhor demorar-se no campo inimigo como opção estratégica e desafiá-lo no próprio domínio? É preciso ter paciência e visão premonitória; é preciso se resignar com a meia-volta e refazer o malfeito; é preciso saber perder um lugar conquistado, invadido pelo antagonista; é preciso saber preservá-lo.

Saber perder; saber ganhar. E quanto mais se ganha, mais se preenche o depósito central de cada lado do tabuleiro, reservado para abrigar marcadores das vitórias de cada uma. Um microssilo para os feijões que Maria nos cedia; e eu, sem saber, acumulava as lições de vida de minha avó, com ajuda de uma versão do jogo de gamão levada à Europa no século 10, vinda do Oriente, que foi parar em bairro pouco nobre da cidade natal, a cidade-Nassau.

A memória não se livra do crepitar de dados sobre a madeira, dos campeonatos organizados displicentemente por uma matriarca pouco atenta a regras desnecessárias ao jogo da vida e da vez em que, ao debruçar sobre o tabuleiro curvando a cabeça, a menina sentiu uma dor embaixo do queixo.

Era papeira.

SOBRE a AUTORA

A pernambucana Claudia Cavalcanti nasceu no Recife em 1963. Editora e gestora da Casa Vera Cruz, braço editorial da Escola Vera Cruz, em São Paulo, organizou e traduziu antologias de poetas como Paul Celan, Georg Trakl e Ingeborg Bachman, além de outros autores clássicos e contemporâneos de língua alemã.

É autora de “A vida dos outros e a minha” (Cultura e Barbárie, 2021). “Avenida Beberibe”, batizado com o nome de avenida na capital pernambucana, reconstitui em 88 páginas e imagens o cenário da infância da autora, que faz do romance uma incursão pela tradição memorialística brasileira e utiliza ainda imagens de arquivo pessoal para compor o livro.

Capa do livro

“Avenida Beberibe”

• De Claudia Cavalcanti

• Editora Fósforo

• 88 páginas

• R$ 64,90

• Nas livrarias a partir de 11 de março