Em 'O mágico', Colm Tóibín recria a ambígua vida privada de Thomas Mann

Maior nome da prosa alemã do século 20 e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1929 é o personagem principal do 11º romance do escritor irlandês

compartilhe

Siga no

Os 85 anos (1875-1955) do escritor Thomas Mann foram de uma existência absolutamente excepcional. Nasceu logo após a unificação da Alemanha, atravessou as duas grandes guerras, recebeu o Nobel de Literatura com pouco mais de 50 anos, casou-se com uma mulher brilhante, teve seis filhos (em seu tempo, os Mann foram os Kennedy na literatura), conviveu com as grandes personalidades de sua época, foi muito (e ainda é) lido, ficou rico com sua obra, viveu onde e como quis.

Não há nome mais importante na prosa alemã do século 20 do que o do autor de "Morte em Veneza" (1912), "A montanha mágica" (1924) e "Doutor Fausto" (1947). Na vida privada, no entanto, Mann era um homem solitário, inseguro, preocupado consigo mesmo – e seus desejos íntimos, reservados para os rapazes que observava, quase sempre à distância.

16/12/2023 - 04:00 Em 'A corneta', Leonora Carrington surpreende com jornada de aventuras, sonhos e liberdade

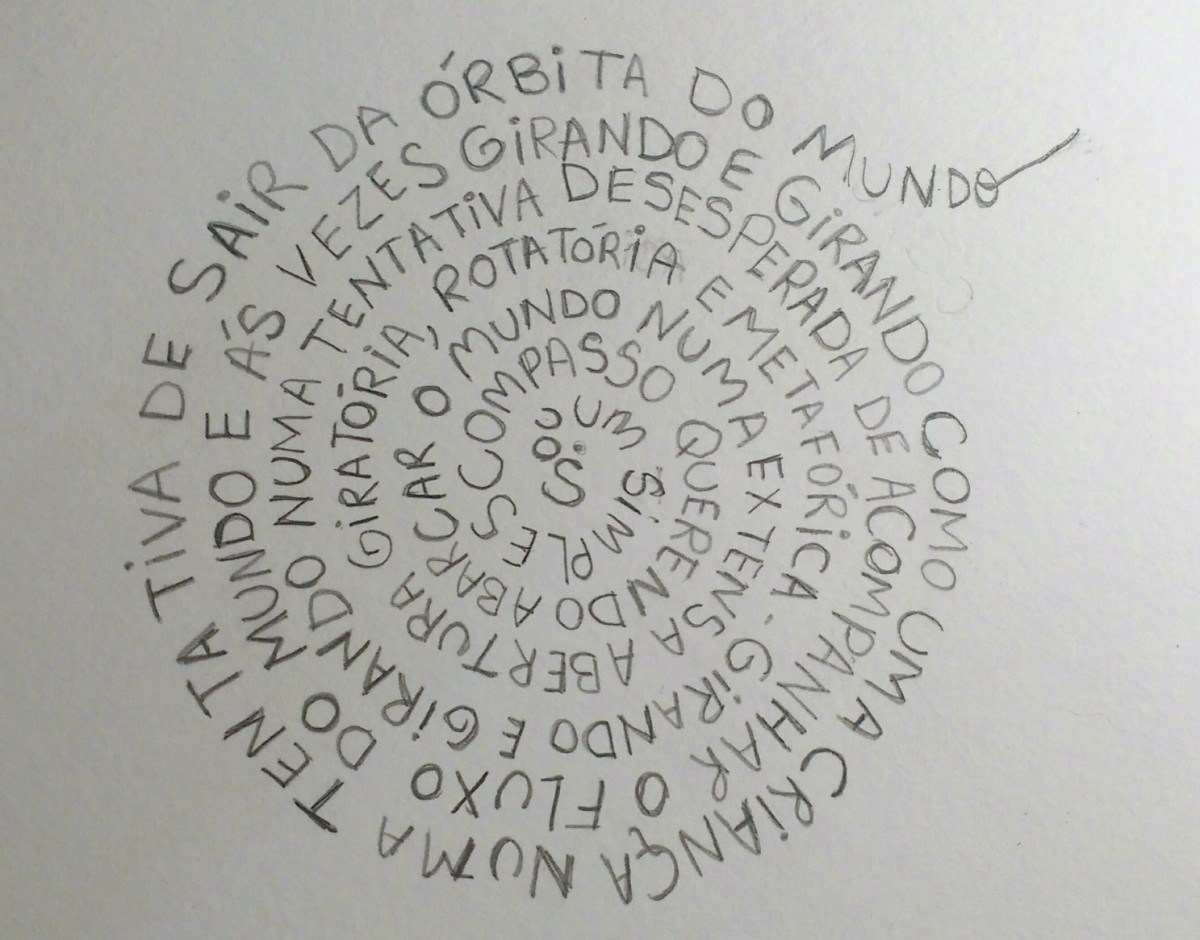

23/12/2023 - 04:00 Coleção 'Círculo de Poemas' se consolida como um dos mais relevantes acontecimentos editoriais do país

23/12/2023 - 04:00 Prisca Agustoni: 'Cada livro tem seu percurso'

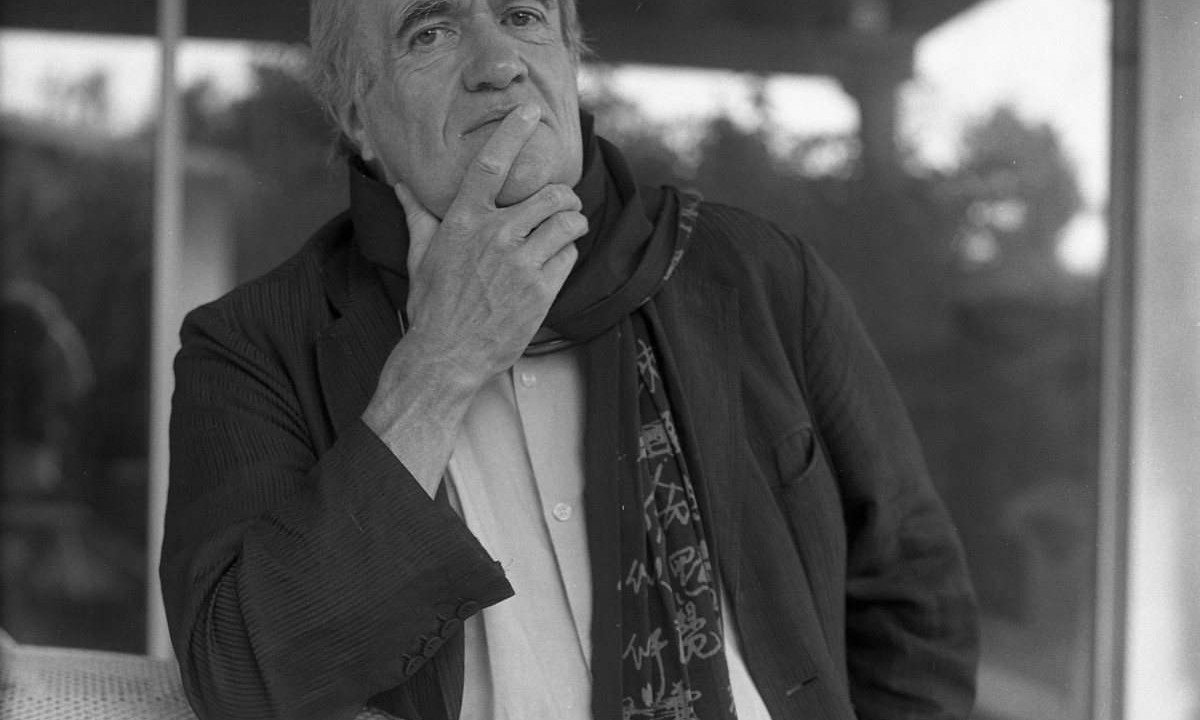

O mágico foi o apelido que seus filhos deram a ele – o que também dá uma dimensão da distância que Mann mantinha mesmo de quem deveria ser mais próximo. "O mágico" (Companhia das Letras) foi também o título escolhido pelo escritor irlandês Colm Tóibín, 68 anos, para nomear o seu 11º romance.

A epopeia atravessa os maiores acontecimentos mundiais da primeira metade do século 20, a partir de uma Alemanha provinciana, até chegar ao centro do poder, na Europa e nos Estados Unidos. O protagonista foi uma figura importante para as correntes intelectuais e políticas de sua época - mas ao mesmo tempo, alienada dentro delas. Enquanto o mundo explodia lá fora, Mann não saía de seu escritório.

Tóibín procura se manter próximo dos acontecimentos na vida de Mann – a narrativa segue o formato cronológico. Mas como é um romance, todos os pensamentos de seu personagem são, obviamente, fabulações. Tanto por isto, não há a rigidez de uma biografia. O autor nos faz entrar na história construindo, pouco a pouco, a imagem do personagem.

O leitor é tomado por uma saga familiar notável em que o protagonista é uma figura circunspecta que, pelo menos em sua vida privada, passou a maior parte de sua existência em meio a palavras não ditas.

"Ele pode ser uma figura muito amada, admirada e lida, mas em seu próprio espaço doméstico certamente não é um herói. Me interessou justamente a ideia de ter um personagem principal que não fosse heróico, necessariamente bom ou que se comportasse impecavelmente", afirma Tóibín. Leia, a seguir, a entrevista do escritor ao Pensar.

Vamos começar pelo óbvio: por que Thomas Mann, já que estamos falando de um escritor com uma vida bastante privada?

Acho que pela ideia de ambiguidade, por ser alguém cuja vida privada é um mistério e a pública é uma máscara. Não acho que isso aconteça com James Joyce, por exemplo. Sabemos com bastante clareza sobre sua sexualidade, sobre sua vida de sonho. E isso não significa que não seja interessante. Mas, para mim, há uma distância em relação a Thomas Mann quando ele está em público e quando vai para casa escrever em seu diário. É absolutamente fascinante. A segunda questão é que é uma história interessante também por causa dos filhos dele e pela maneira como ele próprio muda.

Você deve ter lido tudo, ou quase, sobre a vida e a obra de Thomas Mann, sua lista de leitura no final do livro deixa bem claro. Como foi seu processo de escrita?

Escrevi um capítulo que acredito que seria o primeiro. E esse capítulo foi Princeton. Ou seja, ele já está nos Estados Unidos. E então percebi que precisamos saber o que aconteceu. Quero dizer: como ele veio aqui? Então precisei voltar quase ao início e isso também me impressionou. Precisava que ele se movesse cronologicamente, o que eu não queria fazer no começo porque, você sabe, um romance não precisa se mover assim. Um romance pode fazer qualquer coisa, mas uma biografia tem que se mover de maneira cronológica. Percebi que se eu não fizesse isso você não iria entender o que aconteceu com ele em 1914, o que é realmente essencial para saber que ele era realmente um patriota. E como ele mudou. Só que isso tinha que ser feito lentamente e em tempo real. Temos que saber como ele se casou com Katia. Onde ele a viu? De novo, isso tem que acontecer antes de 1914 e de forma tão lenta que me acostumei com a ideia de que esse romance seguiria uma linha.

Mas por quanto tempo você pesquisou a vida dele para escrever o romance?

Li a maior parte da obra há muito tempo atrás. A primeira vez eu tinha entre 18 e 21 anos, era essa minha base. A razão pela qual escrevi o livro foi porque adoro o trabalho dele. Começou daí, mas depois ficou muito mais complicado porque ele realmente mudou nossa visão dele a partir do momento em que os diários foram publicados (entre as décadas de 1980 e 1990). E fica claro, após as memórias da mulher dele ("Unwritten memories", de 1975), que “Morte em Veneza” (1912) foi, em certa medida, baseada na experiência pessoal. Então, de repente, uma nova figura apareceu. Na década de 1990, quando as biografias sobre ele começaram a ser publicadas, o que ficou claro foi o homem estranho e complexo ele foi. A partir disso, escrevi três longos textos para o “London Review of Books”. Depois disto é que comecei com o romance. Ou seja, foram alguns bons anos de trabalho. Quando a pandemia começou, eu tinha o livro terminado. O melhor é que naquele momento não tinha nada para fazer. Nos primeiros seis meses de pandemia, o que fiz foi ler o livro. A cada leitura fiz cortes ou acréscimos.

Acredito que sem a publicação dos diários de Thomas Mann não existiria “O mágico”. Que impacto a leitura dele teve sobre você?

Acho que para cada capítulo do livro algo era necessário. Por exemplo, na abertura, quando se olha o primeiro romance dele, “Os Buddenbrooks” (1901), você percebe o quanto de material ele tirou de sua própria vida. Os diários não ajudaram nisto, mas o romance sim. Da mesma forma com a passagem por Veneza. Mas então vem a relação com Klaus Heuser, você sabe, o jovem que ele conheceu nas férias. Isto vem dos diários. Então, constantemente eu uso os diários, às vezes cartas. Mas os diários abrem uma porta onde você pode realmente ver o quão inquieto, incerto e nervoso ele é. Como também pode ver que seus sonhos eróticos eram homossexuais. E é simples assim. Ele era casado, tinha seis filhos, nunca pensou, olhou ou escreveu sobre outra mulher (que não Katia Mann). Mas acho que seus diários estão cheios de algo que poderíamos chamar de uma espécie de sexualidade que vem do olhar, da observação. E, claro, se você é um romancista, você pode realmente trabalhar com isso.

Seu romance sobre Henry James (“O mestre”, 2005) o ajudou na escrita de “O mágico”?

Sim, pois ambos são sobre homens nascidos no século 19 – Henry James em 1843 e Thomas Mann em 1875. Ambos estão emergindo em um mundo em que a homossexualidade é quase visível. E nenhum deles sabe o que fazer com isso. E ambos são velados, sedentários e trabalham incrivelmente duro. Eles têm uma espécie de vida de sonho que é realmente misteriosa. E isto é importante: ambos estão formulando ideias que aparecem em Freud antes de lerem Freud. A atmosfera que Freud cria está de alguma forma no ar e Henry James certamente está ciente disso. James, por volta de 1910, no final da vida, entra em uma espécie de análise freudiana. Mesmo assim, acho que Freud é um elemento importante aqui, onde estamos falando sobre as ideias do inconsciente que são quase uma pulsão. Ambos perceberam isso e viram que poderiam dar isso para os personagens. Portanto, há uma sensação de que podemos ter uma vida real e uma vida de sonho.

Thomas Mann surge em “O mágico” não como um grande herói, mas um homem ambíguo tanto em relação com a família quanto às convicções políticas e a sexualidade. Quão difícil foi encontrar essa ambiguidade entre o homem público e o privado?

Foi algo que surgiu quase naturalmente: ele seria um fantasma no romance. Ele mal fala. A mulher dele fala, a filha, o filho, todo mundo fala. Ele, não. Ele muitas vezes os observa, os observa, os observa e volta para seu escritório. Mas tudo é contado através dos olhos dele. Não há nada no livro que ele não veja. O livro é o que ele percebe, lembra, vê, sente e experimenta. Portanto, é um livro totalmente privado. E não inclui grandes cenas. Não há trincheiras da guerra. Não vemos Hitler. Ele se move constantemente não apenas no espaço doméstico, mas também para em um espaço sombrio. (Os movimentos) São como sombras dentro do espaço doméstico e dentro de um homem que está quase ausente de sua própria vida.

Você participou duas vezes da Festa Literária de Paraty (Flip), a mais recente delas em 2015, quando trabalhava no romance. Chegou a ir à casa onde nasceu Julia Mann (mãe do escritor, nascida na cidade histórica)?

Em Paraty, quando estava pegando um táxi para ver a casa de Julia (em solteira, Julia da Silva Bruhns), encontrei o romancista australiano Richard Flanagan. Ele mora na Tasmânia, uma ilha. E ele vive na água. Então fomos juntos e olhamos a casa. O que é interessante é que a casa está quase na água. Não é o mar, é uma entrada, então a água é muito calma. Richard me disse que à noite, na casa dele, quando não há nuvens, a luz das estrelas, com o reflexo da água, permite que você leia (sem luz elétrica). Achei isso incrível, já que sou da Irlanda, onde nada disso é possível. Comecei a pensar o quão exótica Julia deveria parecer quando chegou a Lübeck. O pai dela é alemão, mas a mãe é brasileira. Então ela é miscigenada. Você pode imaginar na Lübeck protestante de 1882 quão estranha ela deveria parecer, além do mais porque era muito mais jovem do que o marido. Acho que Thomas e o irmão (Heinrich) perceberam isto, tiveram a sensação de que se misturaram. Me desculpe por usar a palavra exótica (para falar sobre uma mulher brasileira), mas essa é a palavra que eles, vindos de gerações de comerciantes do Norte da Alemanha, usariam. Mas acredito que ambos acharam que a mistura foi um elemento importante para seu próprio espírito. Então, ver a casa foi muito importante para mim.

As casas, por sinal, foram como o reino de Thomas Mann. Você foi a todas?

Em 1942, Thomas Mann construiu a casa na Califórnia (em Pacific Palisades). Fui vê-la pela primeira vez em 2005, quando comecei a pensar no livro. É uma casa de família construída por um homem de 60 anos com quartos para todos os filhos. Eles ainda eram solteiros, apesar de terem cerca de 30 anos. Viajavam muito, mas era àquele lugar que pertenciam. Um elemento importante é a sensação de dinheiro. Os Mann nunca foram pobres quando todo o mundo era. Thomas sempre ganhou dinheiro com a venda dos seus livros – e eles foram muito vendidos nos Estados Unidos. Essa foi a segunda ideia que me veio quando vi a opulência da casa. Vendo a de Lübeck, uma casa de mercadores dos séculos 16, 17, no meio cidade, você podia ver o quão isso era importante. Vi também o impacto que perder tudo deve ter causado a ele, com 15 anos. A casa em Munique é extraordinária porque é, novamente, uma casa grande e imponente. Ele a construiu por volta de 1912, 1913. Ele nunca ficou nervoso ou envergonhado de sua própria riqueza. E há outras casas que ele teve com o que ganhou do Prêmio Nobel, em 1929. Construiu uma casa em Nida, na Lituânia, que não cheguei a usar no livro. É uma casa de verão que Thomas só usou por três anos porque depois vieram os nazistas e Goebbels a tirou dele. Após a guerra, os Mann nunca mais voltaram lá. Há ainda uma casa de verão ao Sul de Munique. Ou seja, há um movimento constante de construção de casas. E fui a todas.

Katia Mann emerge em momentos muito importantes da narrativa. Sua influência foi determinante para a obra do marido, não?

Meu romance é sobre o projeto de um casamento. Um casamento improvável. Acho muito importante lembrar que a avó dela (Hedwig Dohm) foi a feminista mais importante da Alemanha. Eles (os Pringsheim, a família de Katia) eram boêmios, tremendamente ricos, judeus assimilados que representavam o glamour da Munique da época. Thomas havia escrito "Os Buddenbrooks" (1901, e o casamento com Katia foi em 1905), mas ainda era um garoto provinciano de Lübeck. Ele não queria ser como os ricos homens de negócio, queria estar com o tipo de pessoas que eram individualistas e cosmopolitas. Todas aquelas palavras que as pessoas usavam para se referir ao judaísmo. Ela tinha 20 anos, foi uma das primeiras mulheres a estudar ciências em uma universidade alemã. Era intensamente leal a ele, e até mais inteligente do que ele. Quero dizer, politicamente mais astuta. O que quer que eles tenham feito em seu casamento - e quem pode dizer o que fazemos em nossas vidas privadas? -, não foi um desastre. Ela não é a mulher triste de um homossexual enrustido, porque isso seria um clichê.

Trecho do livro

"Se os diários fossem parar nas mãos dos nazistas, ele se perguntava se poderia negar que eram dele, insistir que se tratava de uma falsificação engenhosa...E continham relatos de momentos que ele guardava com carinho, mas não podia compartilhar com ninguém. Olhares casuais para jovens que assistiam a suas palestras ou que ele conhecera num concerto...Embora gostasse das homenagens que recebia em público e apreciasse as grandes audiências que atraía, era sempre desses encontros casuais, silenciosos e furtivos, que ele se lembrava. Não ter registrado nos diários a mensagem enviada pela energia secreta daqueles olhares seria impensável. Ele queria que aquilo que tinha sido tão fugaz se tornasse sólido. A única maneira que conhecia de fazer isso era escrevendo. Deveria ter deixado aquilo passar para que se desvanecesse por completo, aquilo, a história da sua vida?"

O MÁGICO

De Colm Tóibín.

Tradução de Christian Schwartz e Liliana Negrello

Companhia das Letras

544 páginas

R$ 129,90 (livro) e R$ 44,90 (e-book)