Belo Horizonte é a cidade que poderia ser?

Tal pergunta começou a ser feita, ainda de forma tímida, na década passada. E a resposta vem sendo construída aos poucos. A cultura tem papel fundamental em Belo Horizonte, uma cidade que mais recentemente (re) aprendeu a se gostar. A rua – e a (re) descoberta dela – foi central nesse processo.

“A experiência da Praia da Estação (movimento iniciado em 7 de janeiro de 2010, como reação ao decreto da prefeitura que proibia eventos na Praça da Estação) abre clareiras numa cidade marcada pelo planejamento. Na época, não sabíamos o que ia acontecer. E o papel da cultura é este de fazer provocações, da imprevisibilidade”, afirma o historiador e músico Guto Borges.

Um dos nomes à frente do momento em que BH foi para a rua e descentralizou sua produção cultural (e que tem hoje no carnaval sua maior celebração), Borges, como integrante da banda indie Dead Lover’s Twisted Heart, participou do coletivo OutroRock. “O circuito nacional Fora do Eixo, incentivado pelo governo federal na gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura (2003-2008), fez as bandas conhecerem outros lugares, outras cidades. Isso nos fez vislumbrar que também tínhamos de ser artistas da nossa cidade e que ela ia muito além dos ambientes privados.”

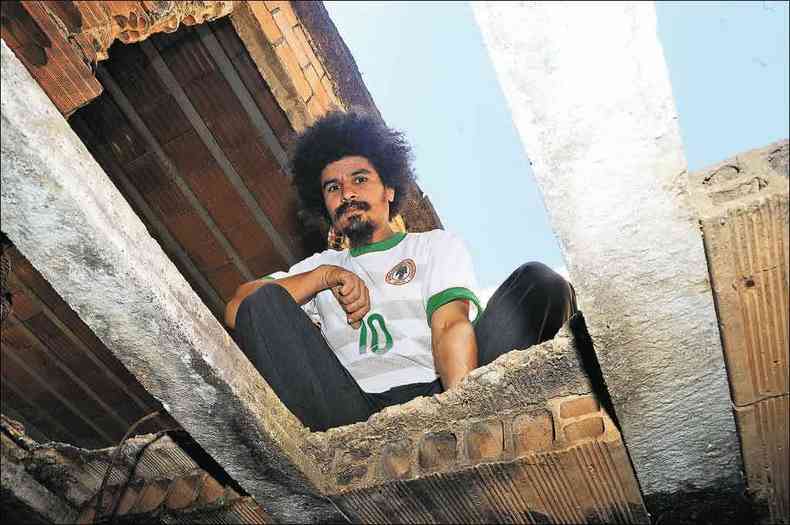

A partir de 2005, artistas arregaçaram as mangas e realizaram seu próprio festival em praças de BH. OutroRock reuniu bandas em ascensão no final da década passada. Graveola e o Lixo Polifônico era uma delas. Marco da produção independente de BH, o Graveola soma 14 anos. “O grupo é o resultado do contexto complexo que havia na época”, afirma o guitarrista e vocalista José Luís Braga, referindo-se não só ao cenário político-social do período, como ao mundo digital. “A ascensão das redes sociais mostrou que as informações poderiam ser acessadas de diferentes formas”, observa. Isso acarretou, na opinião de Braga, “crescimento da autoestima dos artistas e quebra de barreiras.” Algo que o hip-hop já vinha tentando. Em 2007, o coletivo Família de Rua, organizador do Duelo de MCs, criou as batalhas musicais no Viaduto Santa Tereza. “Até então, o hip-hop era muito periférico. Hoje a produção está intensa, inclusive fonográfica. O Djonga é, dos novos artistas, o que mais tem repercussão fora do estado”, atesta o rapper Roger Deff. Depois de 20 anos como integrante do grupo Julgamento, ele se lançou, há três, em carreira solo.

Ainda que o Baixo Centro seja o principal palco da produção cultural contemporânea de BH, vale dizer que desde os anos 1990 já havia movimentação naquela região, embora com outro perfil. “São momentos distintos. Naquela época houve a ocupação (da Praça da Estação e seu entorno) por iniciativa do poder público”, lembra Marcos Boffa. Ele se refere à Estação da Música, que, em 1992, trouxe bandas novas como o Planet Hemp à cidade e desencadeou, em 1994, o BH Rock Independente Fest, ambos eventos promovidos pela prefeitura. Boffa produziu esses dois projetos.

Mais tarde, Boffa dirigiu o Eletronika. O festival teve seu auge entre 2000 e 2004, com edições na Casa do Conde (atual Funarte), Cine México e Parque Municipal. “Era quase como uma intervenção, coisas mais esparsas realizadas por um grupo de produtores trazendo luz para espaços da cidade. O Eletronika era um projeto com lei de incentivo, tinha dinheiro público. Já Praia da Estação, Masterplano e outros coletivos de festas atuais ocupam espaços centrais com a proposta de não ser apenas algo eventual”, acrescenta Boffa, diretor de planejamento e inovação da Belotur.

Para Tadeus Mucelli, o Tee, que realizou neste semestre, no Rio e em BH, a edição de estreia no país da Bienal de Arte Digital, Minas Gerais assistiu, na primeira década dos anos 2000, a duas grandes “institucionalizações”: a criação de Inhotim (2006) e do Circuito Cultural Praça da Liberdade (2010). “Foram lugares pensados estrategicamente para a cultura. Eles são fortes, mas não representam a totalidade do que é produzido aqui. O novo está no Centro, na Zona Leste, nas periferias.”

De acordo com Tee, a linguagem digital vem trilhando esse caminho. “Definida como arte de nicho até a metade dos anos 2000, atualmente é difícil você ter obras que não estejam sob a influência dos processos digitais. A arte digital ‘invadiu’ todos os meios de expressão, seja a música, dança, moda. Não há mais uma divisão”, acrescenta Tee.

A abertura da capital para iniciativas culturais que fogem de modelos preestabelecidos é fruto ainda da mudança de conceitos. Na década passada, seria impensável em BH o coletivo Minas de Minas, de quatro grafiteiras (o único com esse perfil em atividade no país). “Quando começamos, em 2012, só havia nós quatro e outras três mulheres no grafite de BH”, lembra Carolina Jaued, a Krol. Ela, Musa, Nica e Viber escolheram o Centro de BH como principal espaço para realizar seu trabalho.

“Também atuamos em bairros,mas percebemos que a localização central atenderia mais pessoas. Levamos o grafite para áreas ainda marginalizadas, como a Rua Guaicurus, para tentar mudar a visibilidade do espaço. No Centro, passa gente de todos os níveis sociais, então achamos que ali nosso trabalho poderia dar uma ‘cutucada’ nas pessoas”, comenta Carolina, que, a despeito das mudanças, considera BH “uma cidade ainda bem conservadora”. Porém, admite: “As pessoas estão conseguindo deixar de ver o grafite com o olhar da depredação.”

Performer há 31 anos em atividade, Marcelo Gabriel lembra que na BH de outrora a cultura era mais concentrada. “Só existiam os teatros tradicionais, com palco italiano. Mais recentemente, houve um movimento interessante de trabalhos de pesquisa em palcos alternativos em outras regiões da cidade. Quando enxergaram que se pode produzir cultura em qualquer lugar, a arquitetura cultural da cidade foi redesenhada”, afirma o coreógrafo.

Fora do eixo e globalizada

Mesmo com as mudanças, a BH de hoje ainda guarda muitos dos (pré) conceitos do passado. “Embora muito próxima de São Paulo e Rio, ela ainda está fora do eixo. O artista continua precisando sair da cidade para ter reconhecimento”, comenta Paulo Nazareth, citando como exemplo a artista plástica Sônia Gomes. Atuante em BH há muitos anos, ela teve “reconhecimento tardio” – em 2015, foi a única brasileira a participar da Bienal de Veneza.

Nome de ponta da arte contemporânea, Nazareth vem construindo sua obra a partir do local onde vive, o Bairro Palmital, em Santa Luzia. “Não preciso morar em outro lugar”, diz ele, ao falar de sua criação artística. Paulo já participou da Bienal de Veneza (Itália), Bienal de Lyon (França) e da feira Miami Basel (EUA), entre outros eventos internacionais.

Situação semelhante experimenta a produtora Filmes de Plástico. Criada em 2009, é hoje a principal referência do cinema mineiro, com filmes exibidos nos festivais de Cannes e Brasília, por exemplo. Nasceu em Contagem, cidade de três de seus quatro integrantes. Mesmo depois de se mudar para o Bairro Cruzeiro, na zona sul, a produtora continua rodando filmes na cidade vizinha. Já lançou 15 curtas e três longas.

“Não é uma regra, mas nossos filmes são em Contagem porque os roteiros sempre surgiram a partir da influência dos três diretores (André Novais, Maurílio e Gabriel Martins), que nasceram e cresceram ali. Todos têm familiaridade com aquele espaço”, comenta o produtor Thiago Macêdo Correia, único “não contagense” do quarteto.

Claramente, a crise político-social brasileira vem influenciando a produção cultural. “A politização da arte é um reflexo deste momento. Os movimentos negro, LGBT e feminista passaram a utilizar o teatro e a música como uma forma de resistência, de ativar a cidadania”, comenta o ator Cláudio Dias, da Cia. Luna Lunera. O grupo teatral, em atividade desde o início deste século, começará em breve o processo de sua nova montagem, que deve tocar em pontos-chave da atualidade brasileira. “Cada espetáculo reflete o momento de nossa experiência com o mundo e a sociedade”, conclui Dias.